この記事が含む Q&A

- 長いスクリーンタイムとADHDの傾向にはゆるやかな関連が見られるとのことですが、原因を示すものではなく、背景には脳の発達の違いが関与している可能性があるのですか?

- はい、長時間の視聴とADHD様の特徴には関連が見られますが、因果関係を断定せず、脳発達の差が関与する可能性を示しています。

- 画面時間が長いと、脳のどの部分の体積や発達に影響があると報告されていますか?

- 右プトゥアメンの体積が小さくなりやすい傾向や大脳皮質の体積がわずかに小さくなる傾向が観察されたと説明されています。

- 具体的な対応として、家庭でどんな工夫が推奨されているのですか?

- 禁止よりも理解を重視し、散歩や体を動かす時間、話す時間を増やすなどの小さな工夫を取り入れることが推奨されています。

子どもが静かに画面を見つめている。

ゲームの世界の中で、夢中に動き回っている。

動画の音が部屋に流れ、笑ったり、驚いたり、時々怒ったりもする。

そんな光景は、今やどこの家庭にもあるものになりました。

でも、親としてふと考えることがあります。

「この時間が長いと、子どもの集中力に影響するのでは?」

「脳の発達には大丈夫なの?」

今回、福井大学の研究チームが、まさにその疑問に向き合いました。

世界最大規模の子どもの発達研究「ABCDスタディ」のデータを使って、約1万人の9〜10歳の子どもたちを2年間追いかけたのです。

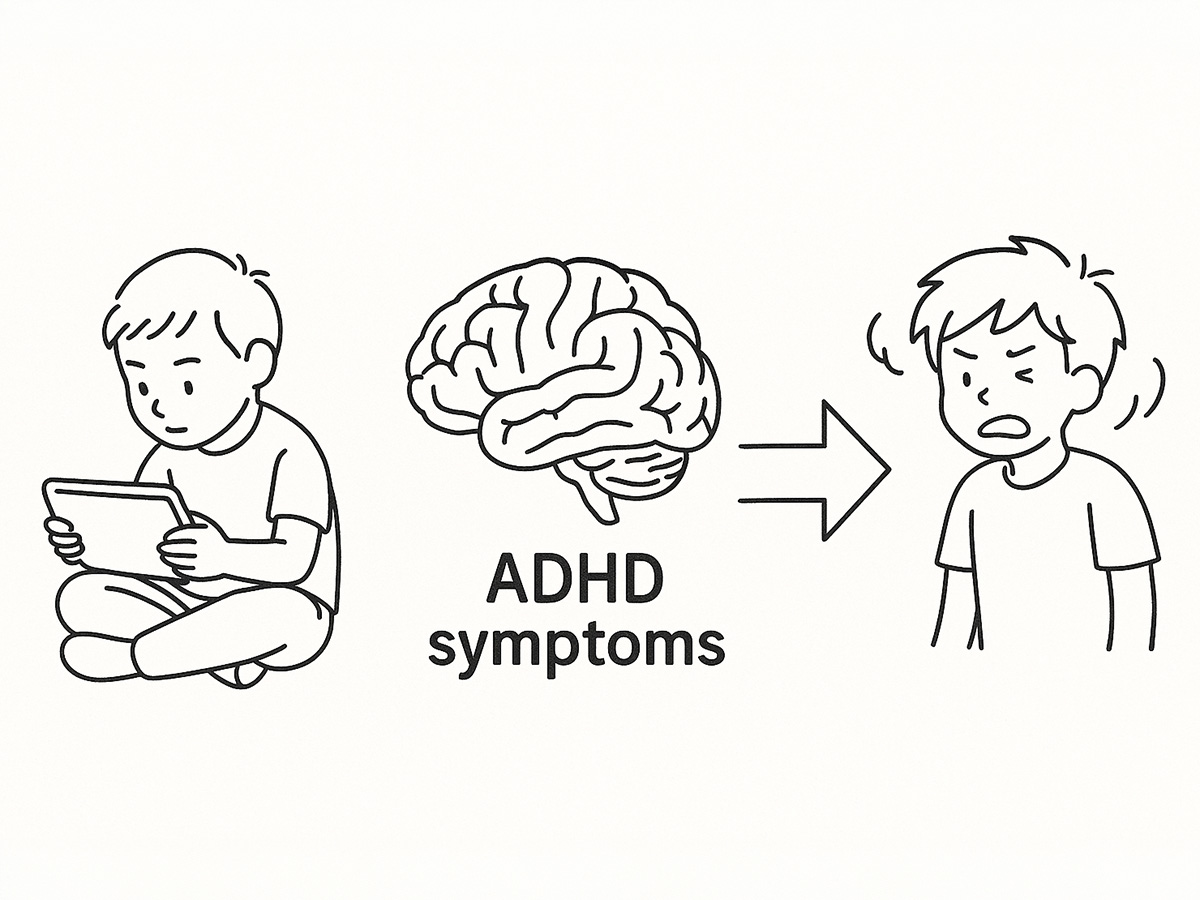

調べたのは、「画面を見る時間」と「ADHDの症状」、そして「脳の形の変化」。

その三つの関係を、時間をかけて見ていきました。

この研究は、ひとことで言うとこうです。

「長いスクリーンタイムは、子どものADHDの傾向と関係している可能性がある。

そして、その背景には脳の発達の違いが関わっているかもしれない」

研究の対象になったのは、アメリカ全土の21カ所で行われた「ABCDスタディ(Adolescent Brain Cognitive Development Study)」というプロジェクトに参加した11,000人以上の子どもたち。

最初の調査では9〜10歳、そして2年後、再び調査を行いました。

子どもたちは、テレビやゲーム、スマートフォンなどで1日にどのくらいの時間を画面に使っているかを自己申告しました。

この「スクリーンタイム」は、平日と休日に分けて記録され、1日の平均時間が算出されました。

次に、親が記入する「行動チェックリスト(CBCL)」を使って、子どものADHD症状の強さを評価しました。

これは、「気が散りやすい」「じっとしていられない」「思いついたことをすぐしてしまう」といった項目から構成されます。

スコアが高いほど、ADHDの傾向が強いとされます。

さらに、MRI(脳の画像検査)で、子どもたちの脳の形を詳しく調べました。

「どの部分が厚いか」「どのくらいの体積があるか」などを細かく測定し、発達の変化を追いました。

結果は、はっきりしていました。

まず、「画面を見る時間が長いほど、ADHDの症状が強い傾向がある」ことがわかりました。

そして2年後もその関係は続いており、最初の時点での傾向を取り除いても、長いスクリーンタイムの子どもではADHD症状が増える傾向が見られました。

つまり、スクリーンタイムの長さとADHDの特徴には、ゆるやかな関係があるということです。

もちろん、研究者たちはこう強調しています。

「これは“原因”を示すものではありません。」

ADHDの背景には、もともとの気質や遺伝的な要因、睡眠や運動、家庭環境など、たくさんの要素が関わります。

その中で、スクリーンタイムは一つの環境的な要因として、わずかに関係していると考えられます。

次に見えてきたのは、脳の形との関係です。

画面を見る時間が長い子どもたちは、脳の中の「右プトゥアメン」と呼ばれる場所の体積が少し小さい傾向にありました。

この「プトゥアメン(Putamen,被殻)」は、あまり聞きなれない名前かもしれません。

脳の奥深くにある小さな部分で、「やりたい!」「楽しい!」という気持ちに関係しています。

報酬を感じるときや、目の前の刺激に反応するときに働く領域です。

この場所は、いわば“行動のスイッチ”。

ゲームや動画のように、次々と変化する刺激に反応するときに、頻繁に使われる部分でもあります。

研究では、このプトゥアメンの体積が小さいほど、ADHDの症状が強い傾向がありました。

そのため、「長いスクリーンタイムが、この部分の発達と関係しているかもしれない」と考えられました。

さらに、脳全体の「大脳皮質」と呼ばれる部分――考える力や注意、感情のコントロールなどを担う場所――の体積も、スクリーンタイムが長い子どもほどわずかに小さい傾向がありました。

このとき研究者たちは、次のような分析をしました。

「スクリーンタイムが長い」→「脳の体積が小さい」→「ADHD症状が強い」

この流れが、本当に成り立つのか。

結果は、「脳の体積の違いが、この関係の一部を説明している」ことを示しました。

つまり、スクリーンタイムとADHD症状の関係には、脳の発達の違いが“間に入っている”可能性があるのです。

ただし、すべてが脳の形で説明できるわけではありません。

研究では、2年間の発達の変化を追っても、脳構造の変化が直接ADHD症状の変化を仲介する証拠は見つかりませんでした。

ですが、脳の「形」だけでなく、「働き」や「つながり」に関しては、今後さらに研究が必要だと述べています。

この研究で特に注目されたのは、前頭葉(考える・決める・我慢する力)と側頭極(ことばや感情を理解する部分)の発達との関係です。

2年間の追跡で、スクリーンタイムが長い子どもほど、これらの部分の厚みの発達が少しゆるやかであることが示されました。

前頭葉や側頭極は、集中や注意、社会的なやりとりなどに関係する重要な場所です。

ここにゆるやかな発達の違いが見られることは、ADHDの子どもたちの「気が散りやすさ」や「気持ちの切り替えの難しさ」ともつながる可能性があります。

では、どうすればいいのでしょうか。

この研究は「スクリーンが悪い」と言っているわけではありません。

実際、スクリーンの中には学びや創造の世界も広がっています。

しかし、「どのくらいの時間、どんな使い方をしているか」が脳の発達に関係する可能性がある――そこに注目すべきだと、研究は伝えています。

スクリーンタイムが長いことで、脳の「報酬を求める回路」が活発になりやすい。

その結果、「すぐに結果が出ること」「すぐに反応があること」に引きつけられやすくなる。

それが積み重なると、現実の生活での集中や待つ力に少しずつ影響する。

研究者たちは、そんな可能性を指摘しています。

今回の研究は、単に数字やデータの話ではありません。

1万人以上の子どもたちの「成長の記録」を通して、現代の子どもたちがどんな環境で育っているのかを見つめ直す試みでもあります。

ADHDの子どもを育てる親にとって、これはどこか心に響く内容です。

子どもが画面の世界で夢中になっているとき、

「もっと現実に目を向けてほしい」と思うことがあるかもしれません。

でも同時に、「それがこの子にとっての安心の時間でもある」と感じることもあります。

研究が伝えているのは、「禁止」ではなく「理解」です。

スクリーンタイムの長さが、子どもの行動や脳にどんな影響をもたらすのかを知ること。

そして、その上でどうバランスを取るかを考えること。

「少し長いな」と思ったら、いっしょに散歩に出てみる。

体を動かす時間や、話す時間を、少しだけ増やしてみる。

そうした小さな工夫が、脳の発達を支える力になると、この研究は静かに教えてくれます。

この研究を行った福井大学のチームは、こうまとめています。

「スクリーンタイムがADHD症状や脳の発達と関係している可能性を示したが、影響の大きさは小さい。

今後は、脳の機能的なつながりや生活習慣全体をふくめた分析が必要だ」

つまり、これは「脳は日々の積み重ねで育っていく」ということの裏づけでもあります。

そして、親や支援者にとっての大切なメッセージでもあります。

子どもが画面に夢中になっているときも、

その脳の中では「感じる」「考える」「選ぶ」という発達が、静かに続いている。

その発達の方向をどう支えるか――それが私たち大人の役割です。

スクリーンの向こう側には、無限の世界があります。

でも、現実の世界にも、風の音や光の動き、人との関わりがある。

その両方を行き来できる子どもに育ってほしい。

この研究は、そう願う親たちにとって、「科学が寄り添う物語」と言えるかもしれません。

(出典:translational psychiatry DOI: 10.1038/s41398-025-03672-1)(画像:たーとるうぃず)

>研究が伝えているのは、「禁止」ではなく「理解」です。

簡単にとりあげてしまうようなことは決してしないでください。

大好きなことやものが、その人の人生を助けてくれるのですから。

(チャーリー)