この記事が含む Q&A

- 感覚的な特徴は自閉症の主要な症状にどう関わっていますか?

- 小さな感覚の違いが社会的交流や行動パターンに影響を与えると考えられています。

- 感覚入力の違いが自閉症の発達に影響を与える理論モデルとは何ですか?

- 早期の感覚差が他の発達領域に波及し、特徴的な行動につながる「カスケード効果」を重視するモデルです。

- 早期支援や療育には感覚の理解がどう役立ちますか?

- 個々の感覚特性に合った環境調整や支援を行うことで、発達や社会適応に良い影響をもたらすことが期待されます。

自閉症は、社会的コミュニケーションの違いや、反復的で限定された行動や興味などによって特徴づけられる発達障害です。

近年では、感覚的な特徴もその中心的な要素として注目されるようになってきましたが、それが自閉症の発達にどのように関わっているのかについては、まだ十分に理解されていません。

こうした背景のもと、アメリカの複数の大学や医療機関からなる「自閉症感覚研究コンソーシアム(Autism Sensory Research Consortium)」の研究チームが、新たな理論モデルを提案しました。

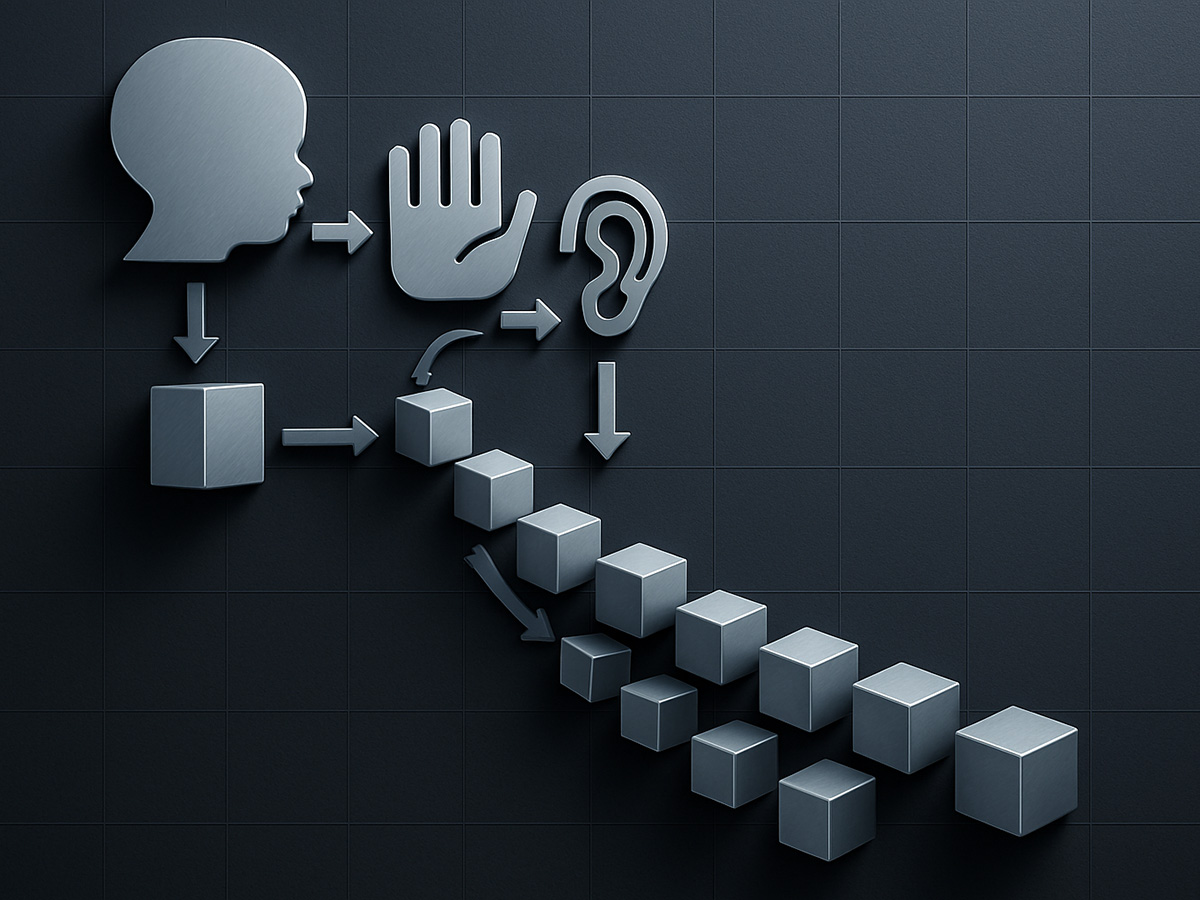

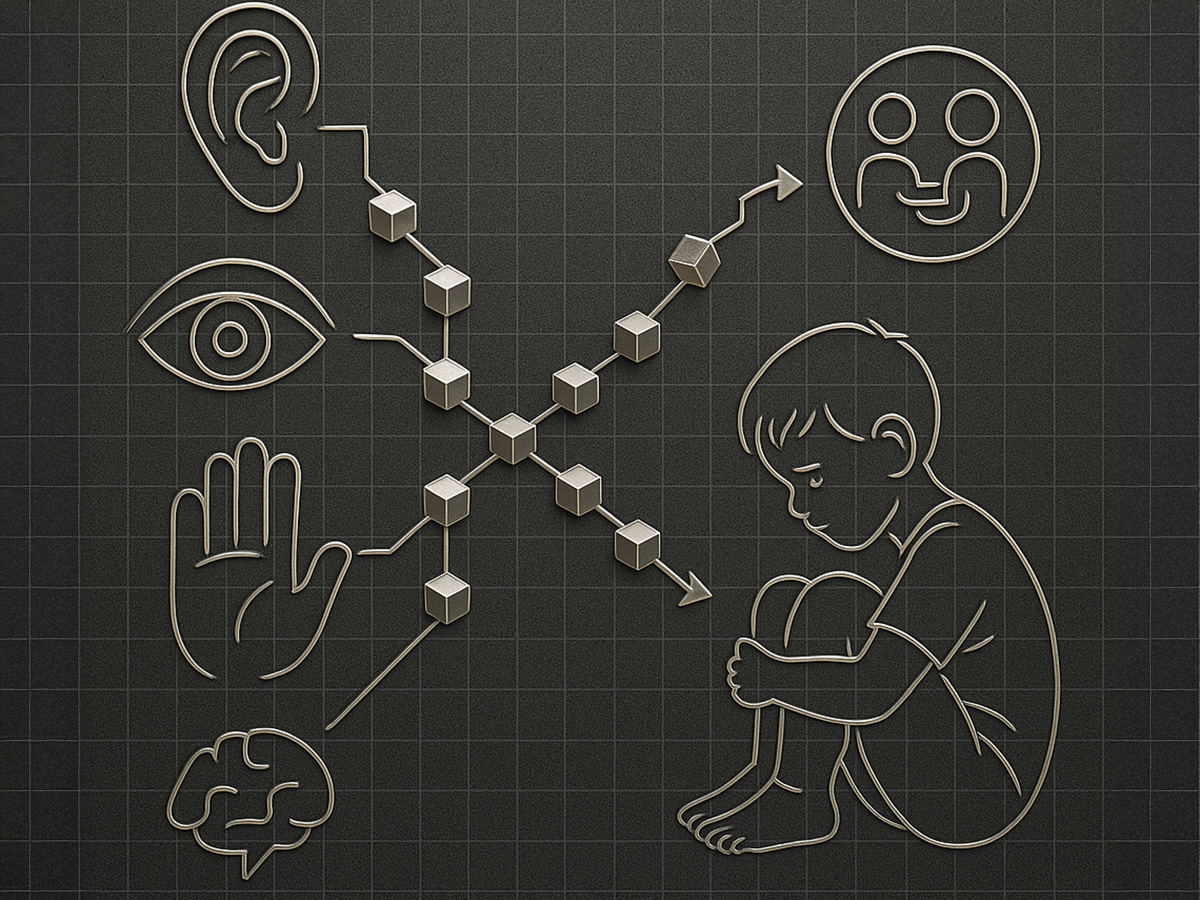

研究チームは、感覚機能の発達が自閉症の特性に及ぼす影響を「カスケード効果」という形で捉えています。

ここでいう「カスケード効果」とは、初期に生じたごく小さな感覚の違いが、次々と他の発達領域へと波及し、最終的に社会的コミュニケーションや反復行動といった自閉症の特徴へとつながる現象を指します。

自閉症の感覚的な特徴は、これまで長いあいだ、社会的コミュニケーションの困難や反復的行動といった「主要な症状」に付随する二次的なものとみなされてきました。

たとえば1990年代から2000年代初頭にかけての研究では、音や光への過敏さや、特定の感触を避けるような行動は、あくまで社会性の問題や不安の表れとして解釈されることが多かったのです。

そのため、診断や支援の場でも感覚面は軽視されがちで、科学的な注目も限られていました。

しかしその後、感覚の違いが自閉症の人たちにとってごく初期から一貫して現れるものであり、日常生活や発達全体に大きく影響していることが、臨床報告や神経科学の知見から明らかになってきました。

たとえば、音に対して手で耳をふさぐといった行動は、単なる過敏さではなく、感覚入力の処理過程の違いを反映している場合もあります。

こうした感覚的な行動の背景には、神経レベルでの処理の違いがあると考えられています。

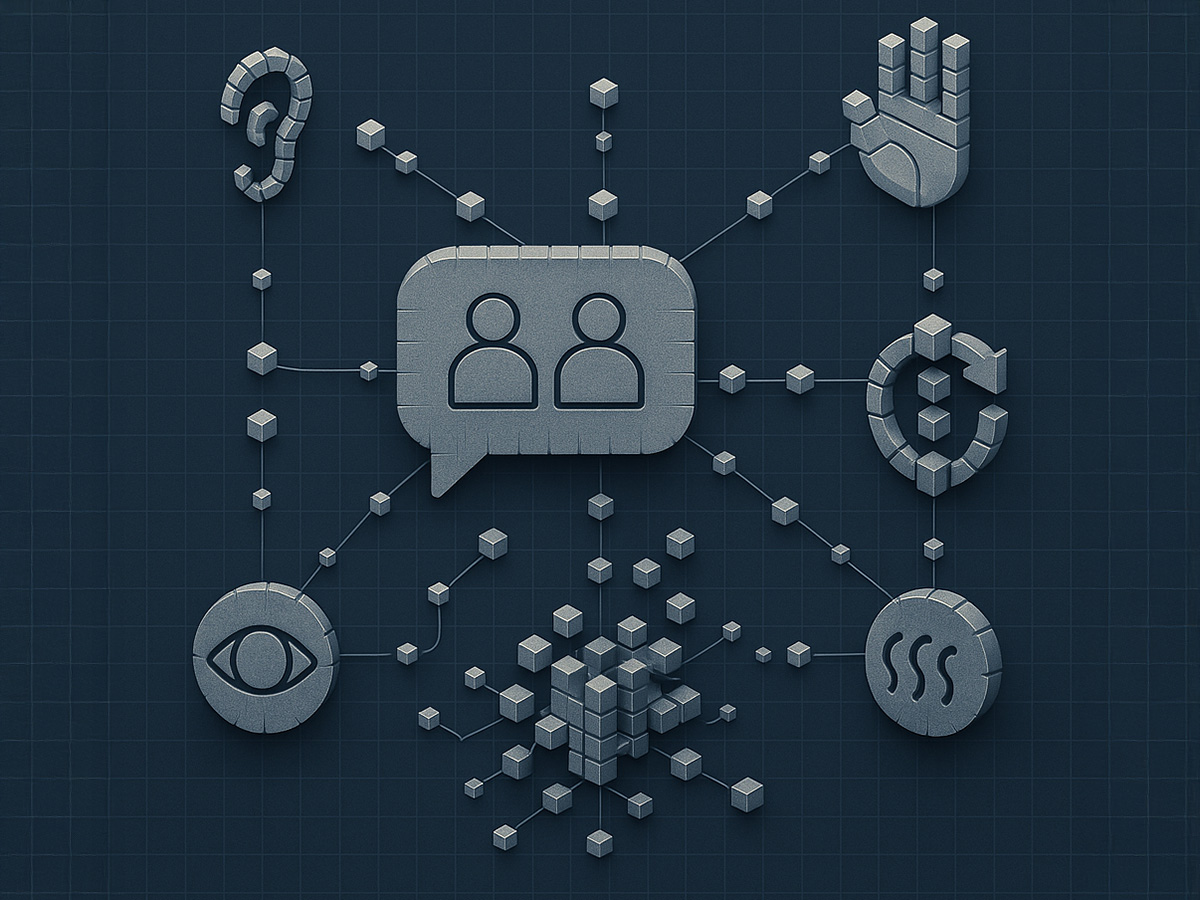

今回の理論モデルでは、まず「感覚」という概念を広く捉え、外部からの刺激(視覚・聴覚・触覚など)だけでなく、身体内部の状態を伝える感覚(内受容感覚や固有受容感覚)も含めて検討しています。

これらの感覚は、発達の過程で段階的に統合され、子どもが自分自身の身体と周囲の世界を理解するための基盤となります。

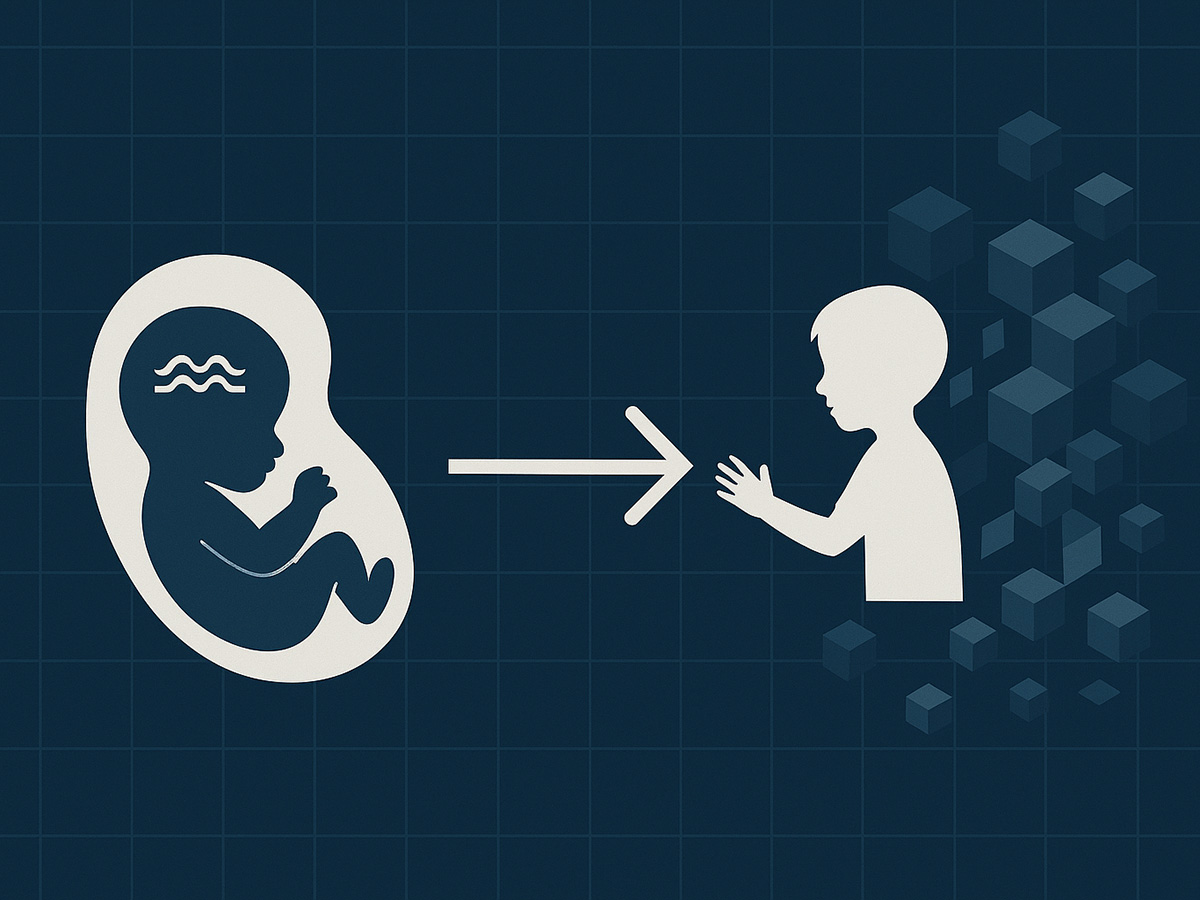

感覚の発達は胎児期から始まります。

たとえば、触覚は最も早く発達する感覚で、胎児が子宮壁に触れたり、羊水の中で動いたりすることで刺激されます。

これにより、身体の境界を認識する感覚が育まれます。

次に、前庭感覚や聴覚が発達し、出生後には視覚や味覚・嗅覚が本格的に機能し始めます。

こうした発達の順序は厳密に決まっており、小さなズレが他の感覚や運動の発達に影響を与える可能性があります。

生後すぐの乳児は、手や口を使って自分の身体や周囲の物を探索します。この探索活動は、感覚だけでなく、運動機能の発達とも密接に関係しています。

たとえば、生後数ヶ月で見られる「両手で物を操作する」行動は、触覚と固有受容感覚の統合によって可能になります。

やがて、子どもは自分の身体の形や位置、動きをより正確に把握できるようになります。

また、感情に関連する「情動的な触覚」や「内受容感覚」も重要な役割を果たしています。

親からのスキンシップや、ゆっくりした優しいなで方は、子どもの安心感や情動の安定につながります。

こうした感覚入力は、感情や社会的な絆の形成とも深く関係しており、早期の対人関係の土台となります。

前庭感覚もまた、乳児の運動や姿勢、バランスの発達に欠かせません。

前庭感覚とは、耳の奥にある「三半規管(さんはんきかん)」という器官で感じ取るもので、頭や身体の傾き、動きの速さなどを感じる「からだのバランス感覚」のことです。

この感覚のおかげで、私たちは転ばずに歩いたり、頭の向きを変えたりしたときにも目の焦点を保ったりできます。

生後まもなくの時期には、頭や身体の位置を認識し、動きに対して反射的に反応するシステムがすでに働いています。

たとえば、赤ちゃんをやさしく揺らしたり抱っこして歩いたりすることで落ち着くのは、この前庭感覚が刺激されているからです。

揺れや動きによって前庭感覚が適度に活性化されると、情緒の安定や運動機能の発達に良い影響をもたらすことが知られています。

聴覚の発達もまた、言語や社会的認知の土台となります。

胎児期にはすでに低周波の音を感じ取る能力があり、母親の声やリズムに反応するようになります。

生後は、音の違いや位置を識別する能力が急速に発達し、ことばの獲得や他者とのやり取りに必要な基礎能力が整えられていきます。

視覚の発達は他の感覚よりやや遅れて始まりますが、出生後すぐに周囲の明るさや動きに反応するようになります。

顔に似た形への注目や、動きに対する興味などが、社会的な注意の発達に関係しています。

また、視覚と触覚、聴覚などとの統合が進むことで、複雑な認知や行動が可能になります。

このように、感覚の発達は非常に緻密で段階的なものであり、それぞれの時期に特定の感覚が優位になりながら、他の感覚や運動との相互作用を通じて全体としての発達が進みます。

研究チームは、この発達過程においてごく早期の感覚的な違いが生じると、それが後の社会的行動や認知、言語の発達に「カスケード効果」をもたらす可能性があると指摘しています。

たとえば、音や光、接触に対して過敏であると、他者との関わりや探索行動が制限され、それがさらに社会的なスキルの発達に影響を及ぼす可能性があります。

逆に、感覚に対する鈍感さがあると、他者との情動的なやり取りが難しくなる場合もあります。

これらはすべて、生後早期の感覚体験がその後の発達に与える影響として捉えることができます。

こうしたモデルを理解することで、自閉症の感覚的な特徴が単なる「異常」や「付随的な特徴」ではなく、発達の根幹に関わる重要な要素であることが明らかになります。

この観点からは、早期支援や介入の方向性も変わってきます。

感覚の特性を理解し、それに合った環境づくりや支援を行うことで、その後の発達や社会的な適応に良い影響を与えることができる可能性があります。

今回提案したモデルは、感覚の小さな違いが連鎖的に他の発達領域へ波及し、最終的に社会的コミュニケーションや反復行動といった自閉症の特徴に影響を及ぼす「カスケード効果」を重視しています。

これは自閉症理解の重要な視点転換です。

感覚の発達は個人差が大きく、同じ自閉症という診断を受けていても、その現れ方は人それぞれです。

だからこそ、こうした包括的で発達論的なモデルが、個々の違いを尊重した支援の土台として機能することが期待されます。

(出典:Psychological Review)(画像:たーとるうぃず)

感覚の小さな違い → その他の発達に影響 → 社会的コミュニケーションや反復行動といった自閉症の特徴

という理論を、アメリカの複数の大学や医療機関からなる「自閉症感覚研究コンソーシアム」の研究チームが提案したという内容です。

「感覚」の問題が副次的なものでなく、むしろ主だったと。納得します。

(チャーリー)