この記事が含む Q&A

- 妊娠中のストレスが子どものADHDリスクに関係していますか?

- はい、妊娠期のストレスは炎症を引き起こし、結果的に胎児の亜鉛不足とADHDリスクの増加と関連しています。

- 亜鉛の不足がADHDの原因になることは証明されていますか?

- 研究の結果、低い亜鉛濃度がADHDリスクを高める可能性が示唆されていますが、因果関係の解明は継続的な研究が必要です。

- 妊娠中の亜鉛補給はADHD予防に効果がありますか?

- 可能性が示唆されていますが、確定的な効果を得るには今後の介入研究が必要です。

注意欠如・多動症(ADHD)は、子どもの頃に始まり、大人になっても続くことが多い発達特性です。

集中が続きにくい、衝動的に行動してしまう、落ち着いて座っていられない——そんな特徴を持つ人は少なくありません。

近年、このADHDと「亜鉛」というミネラルとの関係が注目されています。

これまでの研究で、ADHDのある人は血液中の亜鉛の量が少ない傾向があると報告されてきました。

亜鉛は、脳内で神経伝達物質ドーパミンの働きを整える役割があり、さらに睡眠や体内時計に関わるメラトニンの生成にも関係しています。

ドーパミンやメラトニンはADHDと深い関わりがあるため、「亜鉛不足がADHDに影響しているのではないか?」という疑問が出てくるのも自然です。

一方で、炎症とのつながりも見逃せません。

研究チームは以前、赤ちゃんの臍帯血に含まれる炎症性の物質「インターロイキン6(IL-6)」が高いと、その子が成長してからADHDの症状を強く示す傾向があることを見つけました。

さらに、炎症が亜鉛の量を減らすことも知られています。

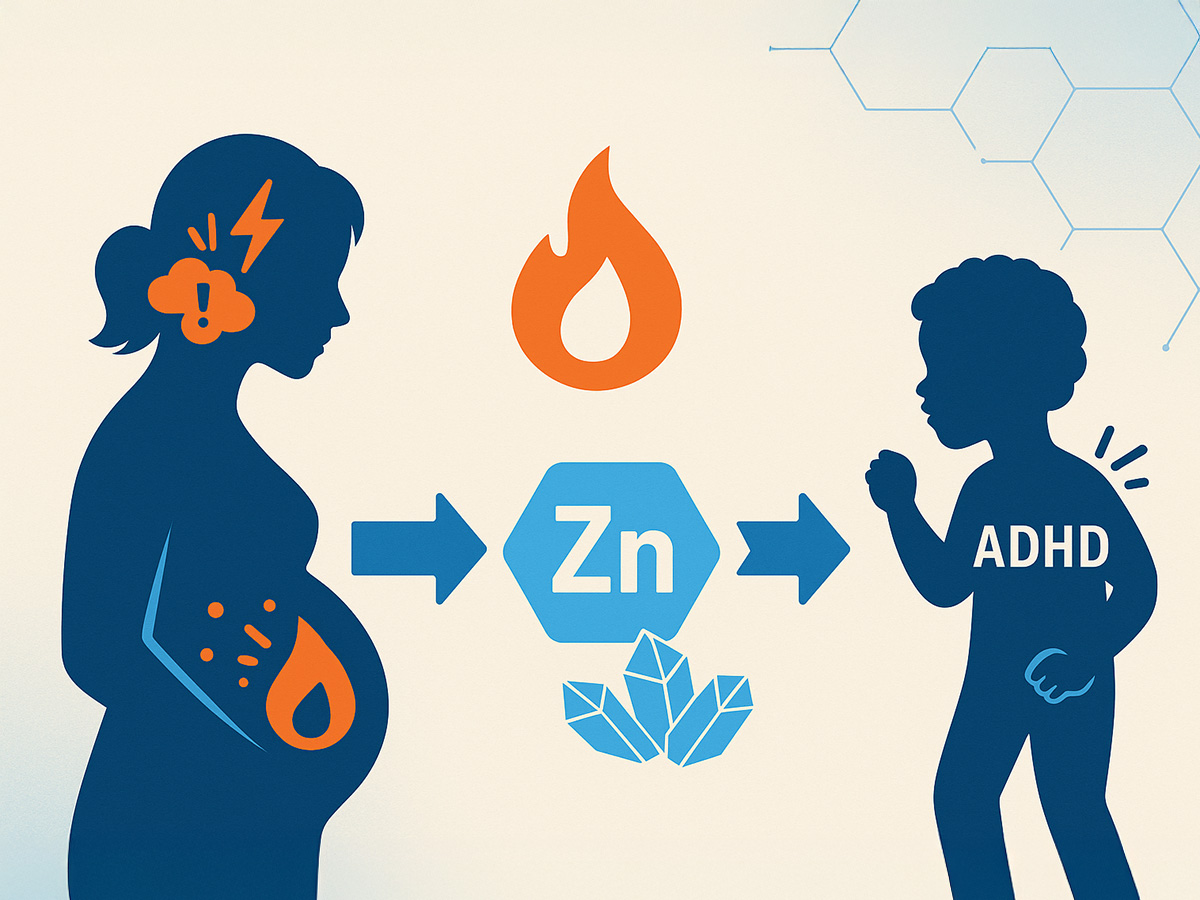

つまり、妊娠期の母親の体内で起きる炎症が、赤ちゃんの亜鉛不足を招き、それがADHDの発達に関わっている可能性があるのです。

そして炎症を引き起こす要因のひとつが、妊娠中から出産前後にかけての母親のストレス(周産期ストレス)です。

母親が強いストレスを感じると、その影響は胎児の脳や免疫系にも及びます。

研究チームは「母親のストレス → 炎症(IL-6増加) → 胎児の亜鉛低下 → ADHD症状」という経路が本当に成り立つのかを確かめようとしました。

この国際共同研究には、日本と海外の多くの研究機関が参加しました。

国立精神・神経医療研究センター、浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学による連合大学院 子どもの発達学、クイーンズ・カレッジおよびグラジュエイトセンター(シティ・ユニバーシティ・オブ・ニューヨーク、アメリカ)、マウントサイナイ医科大学(アメリカ)、さらにデンマークのiPSYCH、中国のFAMHES、オーストラリアのQIMRです。

研究では、世界各国の大規模データが使われました。

デンマークのiPSYCH研究(ADHDの人14,584人とADHDでない人22,492人)、中国のFAMHES(1,798人)、オーストラリアのQIMR(2,603人)、そして日本の浜松母と子の出生コホート(HBC、726人)です。

この研究では、単に「亜鉛が少ない人にADHDが多い」という関連を見るだけでなく、「原因と結果はどちらが先なのか」まで確かめようとしました。そこで使われたのが、二標本メンデルランダム化解析(MR解析)という方法です。これは、遺伝情報を手がかりにして因果関係の向きを推定できる、いわば科学の“タイムマシン”のような手法です。

MR解析によって、次の2つの可能性が同時に示されました。

- 低い亜鉛濃度がADHDリスクを高める

- 逆に、ADHDになりやすい体質が亜鉛濃度を低くする

さらに遺伝的なつながりを調べたところ、

- 遺伝的に亜鉛が少ない傾向の人は、ADHD症状が強くなる傾向がある

- 逆に、ADHDの遺伝的リスクが高い人は、亜鉛が少ない傾向も見られた

出生時のデータを詳しく見ると、

- 臍帯血の亜鉛濃度が低い子どもほど、8〜9歳でADHD症状が強い

- 臍帯血の亜鉛と炎症性物質IL-6は反対に動き、IL-6が高いと亜鉛は低い

- この傾向は統計的に厳しく確認しても変わらなかった

また、母親の産後2週間の気分状態にも関連が見られ、

- 抑うつ傾向が高い母親の赤ちゃんは、臍帯血の亜鉛が低い傾向にあった

因果関係の流れを整理すると、次のような経路が支持されました。

母親の周産期ストレス → 炎症(IL-6の上昇) → 胎児の亜鉛濃度低下 → 子どものADHD症状の増加

この結果は、ADHDの発達において、

- 遺伝的な素因

- 妊娠期の環境要因(母親のストレスや炎症)

- 栄養状態(亜鉛)

が複雑に絡み合っていることを示しています。

亜鉛はドーパミンの働きにも関わるため、脳の神経回路を通じて症状に影響している可能性があります。

研究チームは、妊娠期の亜鉛補給が予防や症状軽減につながるかもしれないと指摘していますが、これはあくまで可能性であり、実際に効果があるかは今後の介入研究で確かめる必要があります。

もちろん、この研究にも限界があります。

ストレスの指標として産後2週間のEPDSスコアを使った点、解析対象が限られた参加者に絞られている点、遺伝データが異なる民族からのものである点などです。

しかし、それでもこの成果は、妊娠中の母親の心身の状態や栄養が、子どもの将来の発達にどのように影響するかを理解するうえで、大きな手がかりになります。

今後は、母親の精神的サポートや炎症の予防、妊娠期の栄養管理を含めた包括的なケアが、ADHDの予防や症状緩和につながる可能性があります。

この研究は、その道筋を照らす重要な一歩となりました。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s44184-025-00149-3)(画像:たーとるうぃず)

「亜鉛」

そんな重要なものだったのですね。

これほどの研究機関による、たしかな研究の結果です。

(チャーリー)