この記事が含む Q&A

- ヴィザーカードの目的は何ですか?

- 自閉スペクトラム症の人と警察の誤解・不安を減らすため、視覚情報で伝えるカードを導入しています。

- ヴィザーカードはどこで使えますか?

- 州内のパトロール車両に配備され、現場で警察官が使用でき、公式サイトからダウンロードして印刷・携帯することも可能です。

- ペンシルベニア州の同様の取り組みはどんなものですか?

- ヨーク郡で自閉スペクトラム症の人が住居や車に貼る専用ステッカー「オーティズム・デカール・プログラム」が実施されています。

米ニューヨーク州で、自閉スペクトラム症の人々と警察とのやりとりをより安全で安心できるものにするための新しい取り組みが始まりました。

州警察は「オーティズム・アウェアネス・ヴィザーカード・プログラム」という制度を発表し、警察官と市民との間での誤解や不安を減らすことを目指しています。

自閉スペクトラム症の人は、コミュニケーションや感覚の特性によって、突然の状況変化や強い光や音に敏感に反応することがあります。

そのため、日常生活では問題なく過ごせていても、警察官からの呼びかけや交通取り締まりといった場面では強い緊張や混乱を抱えることがあります。

このようなとき、本人の意図とは異なる行動が警察に誤解されることもあり、場合によっては不必要な衝突やトラブルに発展するリスクがありました。

ニューヨーク州警察は、こうした問題を少しでも減らすために、視覚的にわかりやすいカードを導入し、警察官と市民双方にとって安心できる手段を提供しようとしているのです。

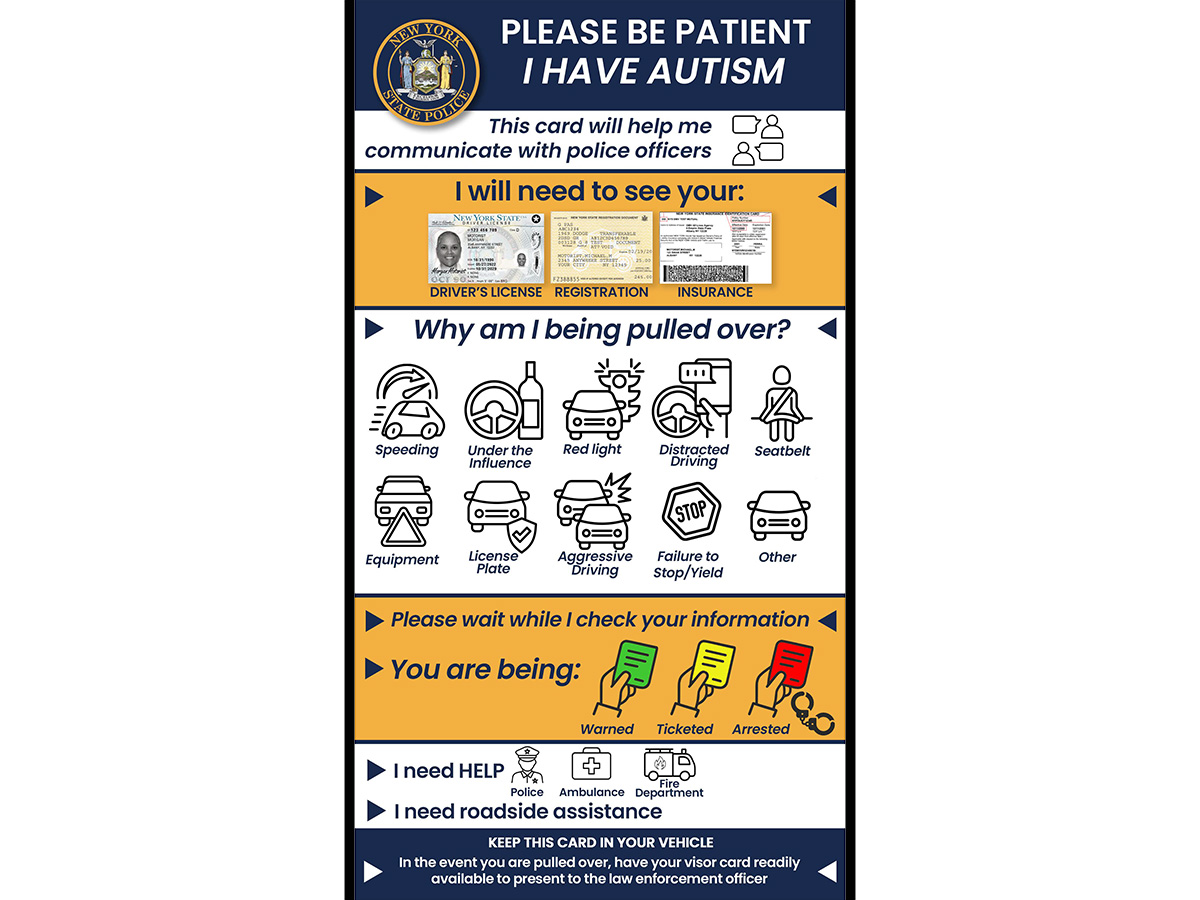

このプログラムで用いられる「ヴィザーカード」は、車のサンバイザーに収納しておくことを想定しています。

カードには運転免許証や保険証を示すアイコン、警察から提示される可能性のある「警告」や「罰金」、「逮捕」といった状況を表す色分けや記号が含まれており、会話や聴覚的な指示だけに頼らず、視覚的に情報を伝えることができます。

これによって、警察官は相手が自閉スペクトラム症である可能性に気づき、コミュニケーション方法を工夫することができますし、当事者側も何が求められているのかを理解しやすくなります。

ニューヨーク州警察は、州内すべてのパトロール車両にこのカードを配備し、現場の警察官が必要に応じて使えるようにする予定です。

また、公式ウェブサイトから一般の人もカードをダウンロードし、印刷して持ち歩けるようになっています。

ニューヨーク州警察は、年間で100万件を超える市民との接触を行っています。

その中には交通取り締まりや事故対応だけでなく、地域での見回りや通報への対応なども含まれます。

こうした日常的なやりとりのなかで、自閉スペクトラム症の人が直面する課題は見えにくいものの確実に存在します。

たとえば、急に窓を叩かれたり、大きな声で呼びかけられたりすると、相手が警察であってもパニックを起こしてしまうことがあります。

また、警察官からの短く端的な指示をその場ですぐに理解することが難しい場合もあります。

その結果、本人に従う意思があっても反応が遅れたり、意図が伝わらなかったりして、誤解が生まれることがあります。

今回のヴィザーカードの導入は、こうした「小さな誤解」が積み重なって大きなトラブルになるのを防ぐための工夫だといえます。

この取り組みは、ニューヨーク州に限ったものではありません。

ペンシルベニア州のヨーク郡では「オーティズム・デカール・プログラム」が始まっています。

これは、自閉スペクトラム症の人が住む住宅や自動車に専用のステッカーを貼る制度で、警察官が現場に到着したときに、そこに住む人や車に乗っている人が自閉スペクトラム症である可能性を事前に知ることができるようにするものです。

これによって、警察官は最初から配慮のある声かけや行動を心がけることができます。

地域ごとに形は違っても、共通しているのは「警察と自閉スペクトラム症の人々との間の理解を深める工夫」を制度化しようという流れです。

ニューヨーク州警察のプログラムが注目されるのは、その規模の大きさと象徴的な意味にあります。

州警察という全域に広がる組織が、正式に自閉スペクトラム症への配慮を制度に組み込んだことは、社会全体に大きなメッセージを発します。

単に一部の警察官が個人的な配慮をするのではなく、組織として「自閉スペクトラム症への理解は必要だ」と宣言したことになるからです。

これは、市民にとっても警察官にとっても安心感を与えるものです。

警察官にとっても、どのように接するのが良いか迷う場面は少なくありません。

そのときに公式なツールがあることは、現場での判断の助けになります。

また、このヴィザーカードは警察官だけでなく、地域の人々にも役立つ可能性があります。

カードを携帯している本人や家族は、警察との接触時に自ら提示することで、誤解を減らすことができます。

たとえば、交通取り締まりで停止を求められたときに、このカードを窓越しに見せることができれば、相手がどのように対応すればよいかをすぐに理解してもらえるでしょう。

視覚的なアイコンは言葉よりも早く伝わり、緊張が高まる状況での安心材料となります。

さらに、この取り組みには教育的な側面もあります。

警察官がカードを実際に使うことで、自閉スペクトラム症の特性や対応方法について自然に学ぶ機会が増えます。

カードそのものが教材のような役割を果たし、現場での経験と結びつくことで理解が深まっていくのです。

こうした積み重ねは、将来的に警察と地域社会との関係をより良いものにしていくはずです。

このように見てくると、ニューヨーク州警察のヴィザーカード・プログラムは単なるツール導入ではなく、警察と市民の関係を変えていく第一歩ともいえます。

社会における自閉スペクトラム症への理解はまだ十分ではありません。

しかし、警察のように多くの市民と接する組織が積極的に行動を起こすことで、その理解は確実に広がっていきます。今回の制度は、その意味で非常に重要な意義を持っているのです。

ニューヨーク州警察が始めたヴィザーカード・プログラムは、自閉スペクトラム症の人々と警察との間にある見えない壁を少しずつ取り払うものです。

大げさに見えるかもしれませんが、一枚のカードがもたらす効果は大きいのです。

誤解が一つ減ることで、安心が一つ増える。そしてその積み重ねが、誰にとっても暮らしやすい社会につながっていくのだと思います。

(出典:米ニューヨーク州警察 syracuse.com WGAL hv1 WWNYTV CNYCENTRAL)(画像:米ニューヨーク州警察 たーとるうぃず)

アメリカ各地で進むこうした動きは、日本にとっても大きな示唆を与えてくれます。

日本でも自閉症の人々が交通や公共の場で困難を経験することは少なくありません。

パニックになってしまい警察に誤解される、言葉で説明するのが難しい、といった課題は同じように存在しています。

日本では、その点まず「ヘルプカード」が大きな役割をすでに果たしているように思います。

うちの子のリュックにもつけています。

「誤解される、言葉で説明するのが難しい」という用途であれば、さらにこうしたカードがあるのは良いように思います。

(チャーリー)