この記事が含む Q&A

- スマートウォッチとAIを用いた親子相互交流療法補強とはどんな仕組みですか?

- 心拍などの生理データを用いて「かんしゃくが起こりそうな兆候」を検知し、保護者へ通知して早期に適切な関わりを促す仕組みです。

- 対象や期間、参加者数はどのくらいでしたか?

- 3歳から7歳の子ども50人を対象に、12週間の通常の親子相互交流療法を実施し、ADHDや自閉症の子も含まれていました。

- 効果はどの点で現れ、現実的な課題は何ですか?

- AI通知を用いたグループはかんしゃくの平均持続時間が短く、長時間化の確率も低かった一方、行動評価の差は統計的には明確でなく、装着の実用性など現実性が重要な点として示されました。

子どもが激しく泣いたり、怒ったり、物を投げたりするような行動が長く続くと、保護者は強い疲労感や無力感を抱くことがあります。

いわゆる「かんしゃく」と呼ばれる行動は、多くの子どもに見られるものですが、その強さや長さが年齢相応を超える場合、家庭生活全体に大きな影響を及ぼします。

とくに、ADHDや自閉症などの診断を受けている、あるいはそれに近い特性をもつ子どもでは、感情の高まりを自分で抑えることが難しく、かんしゃくが長時間続くことも少なくありません。

こうした行動に対して、これまで多く用いられてきた支援のひとつが、親子相互交流療法(ペアレント・チャイルド・インタラクション・セラピー、PCIT)です。これは、保護者が子どもとの関わり方を学び、日常生活の中で具体的な対応スキルを身につけていく、エビデンスのある行動療法です。

ただし、この方法にはひとつの難しさがあります。

それは、多くの場合、対応が「事後的」になりやすいことです。

つまり、子どもがすでに激しく感情を爆発させたあとで、保護者が対応する形になりやすいのです。

アメリカのメイヨー・クリニックを中心とする研究グループは、この点に着目しました。

研究者たちは、「かんしゃくが起こりそうな兆し」を事前に捉えられれば、保護者はより落ち着いて、学んだ支援スキルを使えるのではないかと考えました。

その発想から生まれたのが、スマートウォッチと人工知能を用いて、親子相互交流療法を補強するという試みです。

この研究は、メイヨー・クリニック(アメリカ・ミネソタ州)で実施されたランダム化比較試験です。

対象となったのは、3歳から7歳までの子どもで、行動上の外在化問題が臨床的に高い水準にあると評価された50人です。

参加した子どもたちの中には、ADHDや自閉症の診断を受けている子どもも含まれていました。

すべての参加者は、12週間にわたって通常の親子相互交流療法を受けました。

そのうえで、半数ほどのグループでは、AIによって強化された仕組みが追加されました。

このグループでは、子どもがスマートウォッチを装着し、心拍数などの生理データが継続的に記録されました。

過去の研究から、「かんしゃくが起こりやすい状態」と関連する心拍数の変化が知られており、そのパターンが検出されると、保護者のスマートフォンに通知が届く仕組みです。

通知を受け取った保護者は、「今、子どもに注意を向けてください」といった合図をきっかけに、親子相互交流療法で学んだ関わり方を早めに使うことができます。

つまり、感情が爆発する前、あるいはごく初期の段階で対応できるようにすることが、この仕組みの狙いでした。

一方、比較対象のグループでは、こうしたリアルタイムの通知は行われず、通常の親子相互交流療法のみが提供されました。

研究者たちがまず重視したのは、「この仕組みが現実的に使えるかどうか」という点でした。

いくら理論的に優れていても、子どもがスマートウォッチを嫌がったり、保護者が通知を無視してしまったりすれば、実用的とは言えません。

そのため、この研究では、スマートウォッチをどの程度の時間、実際に装着できたかが主要な評価項目として設定されました。

結果として、研究を完了した子どもたちは、治療期間中の約75%以上の時間、スマートウォッチを装着していました。

これは、研究開始前に設定されていた「実用可能」と判断する基準を十分に満たすものでした。

また、AIによる通知が届いた際、保護者が反応するまでの時間は、中央値で約4秒未満と非常に短いものでした。

このことは、通知が現実の生活の中でも無理なく受け入れられていたことを示しています。

次に、子どもの行動面でどのような変化があったのかが検討されました。

一般的な行動評価尺度を用いたスコアの変化については、AIを用いたグループと通常の支援のみのグループの間で、統計的に明確な差は確認されませんでした。

ただし、研究者たちは、両方のグループがすでに効果のある支援を受けていたことや、研究規模が比較的小さいことが影響している可能性を指摘しています。

一方で、より日常的で具体的な指標として記録された「かんしゃくの長さ」については、はっきりとした違いが見られました。

AIによる通知を用いたグループでは、かんしゃくの平均持続時間が、通常の支援のみのグループよりも大幅に短くなっていました。

具体的には、平均で約10分程度に抑えられていたのに対し、比較グループでは20分を超えていました。

さらに、15分以上、あるいは25分以上続く長時間のかんしゃくが起こる確率も、AIを用いたグループのほうが明らかに低くなっていました。

これは、かんしゃくが完全になくなったわけではないものの、「長引かせない」ことにおいて、この仕組みが役立っていた可能性を示しています。

研究者たちは、この結果について、「保護者が早い段階で対応できたこと」が重要だったと考えています。

かんしゃくがピークに達してから対応するよりも、兆しの段階で関わるほうが、子どもにとっても負担が少なく、感情のエスカレーションを防ぎやすいのかもしれません。

この研究は、あくまで「実現可能性」を確かめることを主な目的とした試験であり、万能な解決策を示すものではありません。

使用されたスマートウォッチは医療機器として正式に承認されたものではなく、子どもの腕にはやや大きいという制約もありました。

また、研究は単一の医療機関で行われており、より多様な環境で同じ結果が得られるかどうかは、今後の検討が必要です。

それでも、この研究は重要な示唆を与えています。

子どもの行動を「問題」として後から抑え込むのではなく、「起こりそうな流れ」に気づき、

早めに関わる。そのためにデジタル技術が静かに支えになる可能性があることを、この研究は示しました。

自閉症やADHDのある子どもを育てる家庭では、「分かっていても、いざというときに対応できない」という経験が繰り返されがちです。

今回の研究は、その「いざという瞬間」を少しだけ早く知らせてくれる仕組みが、親子双方の負担を軽くするかもしれないことを示しています。支援の本質は人と人との関係にありますが、そこに寄り添う形でテクノロジーが使われる未来像を、この研究は現実的な形で描いています。

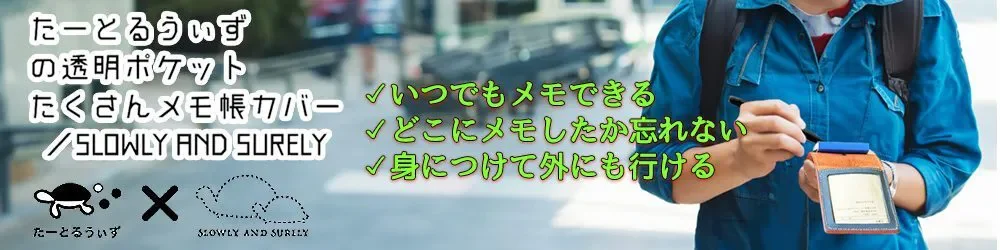

(出典:JAMA Network Open DOI:10.1001/jamanetworkopen.2025.48869)(画像:たーとるうぃず)

身近に手に入るテクノロジーで、子ども、そして親の困難を軽減できる。

いち早く実用化されることを期待しています。

(チャーリー)