この記事が含む Q&A

- ASDの子どもと家族に見られる「動きの統一感の知覚」の特徴は何ですか?

- ASDやその家族は、動きのまとまりを感じ取りにくい高いしきい値を示す傾向があります。

- 網膜の電気的反応「ERGのa波」や「b波」の測定は、ASDの視覚の特徴とどのように関連していますか?

- これらの波形の遅れや振幅の小ささは、動きの統一感の知覚困難と関係しています。

- この研究はASDの診断や支援にどのように役立つ可能性がありますか?

- 網膜の反応と視覚処理の違いを生物学的なマーカーとして活用し、早期診断や個別支援に役立つ可能性があります。

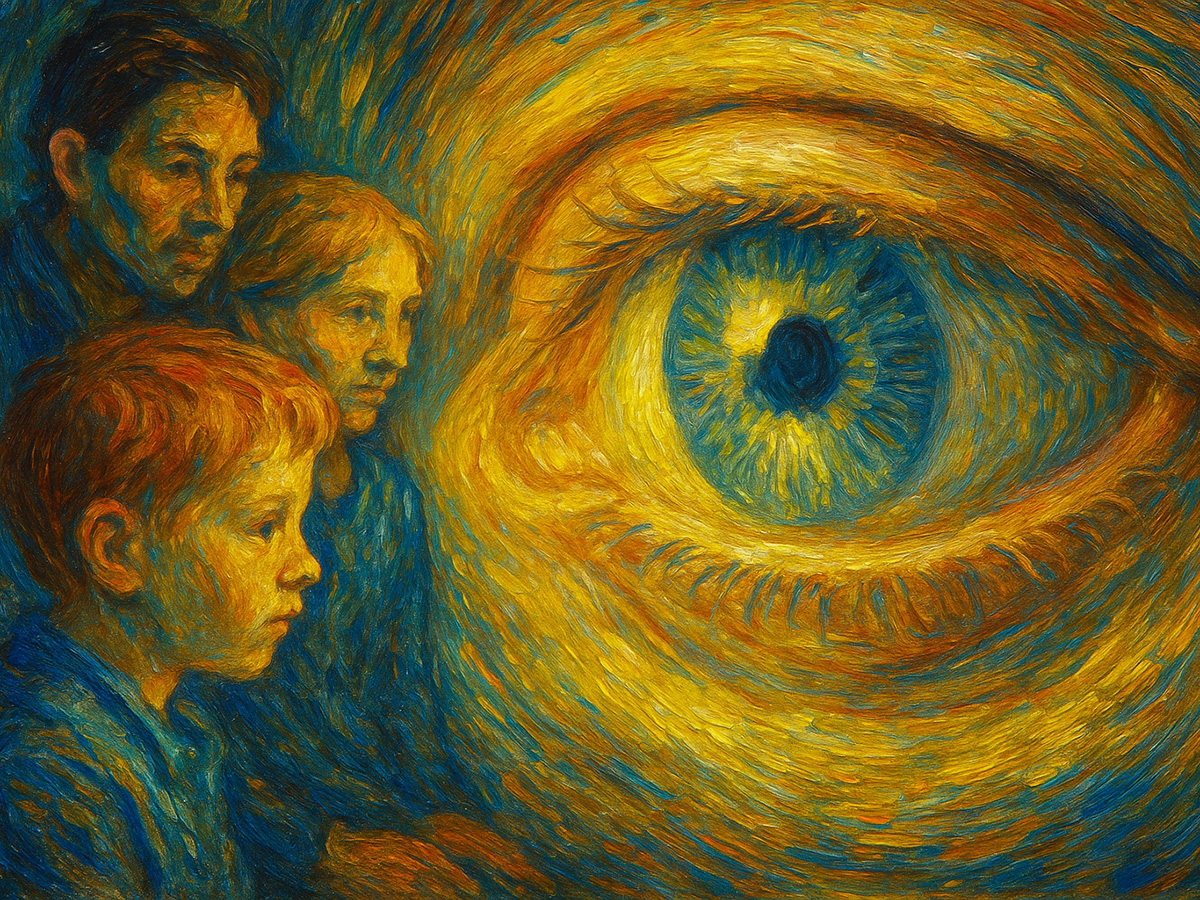

自閉スペクトラム症(ASD)をもつ人の中には、動きの全体的な方向性を感じ取る力が弱い人がいます。

これは「グローバル運動知覚」と呼ばれる視覚機能で、たとえば、人ごみの中で歩いてくる人の流れや、風に揺れる木の枝の方向など、細かい動きをまとめて「全体としてどう動いているか」を見分ける能力です。

イギリスのユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)グレート・オーモンド・ストリート小児健康研究所と、オーストラリアのフリンダース大学看護・健康科学カレッジの共同研究チームが、ASDをもつ子どもとその家族における「グローバル運動知覚」と「目の網膜機能」との関係を調べた研究成果を発表しました。

対象はASDの子どもとそのきょうだいや両親、そして比較対象となる非ASDの人たちです。

研究チームは、視覚の中でもとくに「動きのまとまり」を感じ取る力、すなわち「モーション・コヒーレンス(動きの統一感の知覚)」のしきい値を測定しました。

この課題では、コンピューター画面に大量の小さな点(約1,000個)が表示され、そのうちの一部だけが同じ方向に動きます(これを「信号点」と呼びます)。

残りの点は、無秩序にバラバラな方向へ動きます(「ノイズ点」)。

参加者は、点全体を見て「どちらの方向にまとまりがあるか」を判断し、左右のいずれかを選びます。

この判断を繰り返しながら、画面上で一貫した方向に動く信号点の割合を徐々に減らしていき、どのくらいの割合までなら正確に見分けられるかを測定します。

このときの限界となる割合が「しきい値」として記録されます。

しきい値が高いほど、動きの統一感を捉える力が弱いことを意味します。

しきい値が高いということは、より多くの点が同じ方向に動いていないと全体の流れを感じ取れない、つまり運動知覚の苦手さを意味します。

その結果、ASDをもつ子どもたちの多くが、非ASDの人たちと比べてこの動きの統一感の知覚のしきい値が高く、動きのまとまりを捉えるのが難しい傾向にあることがわかりました。

これは過去の研究とも一致しています。

しかし今回の研究がユニークなのは、ASDのきょうだいや母親もまた、同様に高いしきい値を示した人が多かったという点です。

具体的には、ASDのきょうだいの約41%、母親の約42%が異常なしきい値(25%以上)を示し、これは比較対象の非ASDグループ(約4.6%)と比べて明らかに高い割合でした。

一方、父親の割合は約17%で、比較対象との差は統計的に有意ではありませんでした。

また、年齢による変化も見られました。

非ASDの人では、年齢が若いとしきい値が高く、成長とともに下がり、30歳以降に再び上がるというカーブを描いていました。

これは視覚の発達や老化と関係があると考えられます。

このように、ASDのある本人だけでなく、その家族、とくに母親やきょうだいにも運動知覚の傾向が見られることは、ASDに関する視覚的特徴が「家族内で共有される可能性」を示しています。

つまり、動きの統一感の知覚の特徴がASDの「リスク表現型」として、親やきょうだいにもあらわれるという見方が浮かび上がったのです。

さらに、研究チームは、網膜の働きを詳しく調べるために「光適応型エレクトロレチノグラム(LA-ERG)」という検査手法を用いました。

これは、暗くない(光に慣れた)状態の目に光を当てて、その刺激に対して網膜がどのような電気的な反応を示すかを記録するものです。

検査では、参加者の目の前にある装置から一定の明るさの光を複数回フラッシュのように当て、そのたびに網膜が発生させる電気信号を測定します。

このとき記録される波形には、特に重要な指標として「a波」「b波」そして「PhNR(光視誘発網膜負の反応)」と呼ばれる成分が含まれます。

それぞれの波形には、「振幅(信号の大きさ)」と「ピーク時間(最大の反応に達するまでの時間)」という2つの特徴があります。

a波やb波は、網膜の中にある視細胞や双極細胞といった神経細胞の働きを反映し、PhNRはさらに奥の網膜神経節細胞(RGC)の活動を示します。

これらを分析することで、網膜の神経回路がどれくらい敏感に、そして速く光に反応しているかを知ることができます。

ASDをもつ子どもたちは、非ASDの人たちと比べてa波やb波の振幅が小さく、ピークに達するまでの時間も長い傾向がありました。

これは、目の奥にある神経ネットワークが光刺激に対して反応しづらい、または遅れて反応することを示しています。

とくにb波については、ASDの子どもは父親や母親よりも有意に小さい振幅を示していました。

一方で、ASDの親やきょうだいについては、振幅の大きさは非ASDとあまり差がなかったものの、b波のピーク時間が全体的に遅れる傾向がありました。

これは、家族内で網膜の情報処理の速度がやや異なっている可能性を示しています。

興味深いのは、これらの網膜の電気的反応と、動きの統一感の知覚のしきい値との間に統計的な相関が見られたことです。

たとえば、a波やb波のピークに達する時間が短いほど、またPhNRの振幅が小さいほど、動きの統一感の知覚のしきい値が高くなる傾向がありました。

つまり、「網膜での情報処理がやや異なると、動きのまとまりを感じ取る力にも影響する」という関連が浮かび上がったのです。

これらの相関は、ASDだけでなく、その家族全体に共通して見られました。

さらに、これらの結果が「知能指数(IQ)」「ASDの重症度」「併存症(たとえばADHDやうつ)」「薬の服用状況」などと関係があるかどうかも検討されました。

その結果、動きの統一感の知覚のしきい値は、これらの要因とはほとんど関係がないことがわかりました。

すなわち、知能や診断の重さとは無関係に、視覚処理の特徴が見られるということです。

最後に研究チームは、統計的な検定に加えて「ベイズ解析」と呼ばれる手法も使い、年齢や網膜の反応の各要素がどのくらい動きの統一感の知覚に影響を与えているかを定量的に評価しました。

その結果、参加者の年齢や、ERGのa波・b波・PhNRの各指標が「中程度の確かな影響力」を持っていることが示されました。

この研究は、視覚の中でも「動きを感じ取る力」に注目し、それが目の奥の網膜での情報処理とどのようにつながっているのか、そしてその特徴がどのように家族内であらわれるのかを丁寧に探ったものです。

結論として、ASDをもつ人では、網膜レベルでの情報処理がやや異なっており、それが結果として動きの統一感の知覚を持ちにくくしている可能性があります。

そしてその特徴は、母親やきょうだいといった家族にも見られ、ASDの「家族性の特性」として受け継がれている可能性があります。

視覚は、私たちが社会の中で人と関わるうえで非常に重要な感覚です。

動きの方向をうまく読み取れないことが、対人関係のぎこちなさや不安感、予測のしづらさにつながることもあるかもしれません。

このような視覚の細やかな特徴を知ることで、ASDの人がどのように世界を見ているのかをより理解し、支援や教育の工夫につなげることができるでしょう。

また、網膜の反応は比較的測定しやすい指標であるため、将来的には、視覚的な神経特性の「生物学的マーカー」として活用される可能性もあります。

家族における視覚特性の共有という視点は、これまでのASD研究ではあまり重視されてこなかった点です。

今回の研究は、視覚の感じ方の違いが遺伝的・生理的にどのように伝わっていくのか、という問いへの新たな道を開くものといえるでしょう。

(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-11789-y)(画像:たーとるうぃず)

そんな違いもあるのですね。

困難の軽減につながるよう、この発見が活かされることを願います。

(チャーリー)