この記事が含む Q&A

- 親子で本を読むとき、「心で読む力」を育てるためにはどう寄り添うと良いですか?

- 親が「今この子はどんな気持ちか」を声かけし、子どもが考える間は待つなど、共に考える時間を作ることが効果的とされています。

- 自閉症のある子どもでは「意味を読む力」と「親とのやりとりの質」がどう結びつきますか?

- 意味を理解する力が高いほど親との息の合いが強い傾向があり、社会的理解と読みの力の結びつきを支えると示唆されています。

- 「文字を音として読む力」が高い子どもは、なぜ親との息の合いが弱くなる傾向があるのですか?

- 集中力が文字の読み方に偏るため、社会的情報へ注意を向ける余裕が少なくなる可能性があると説明されています。

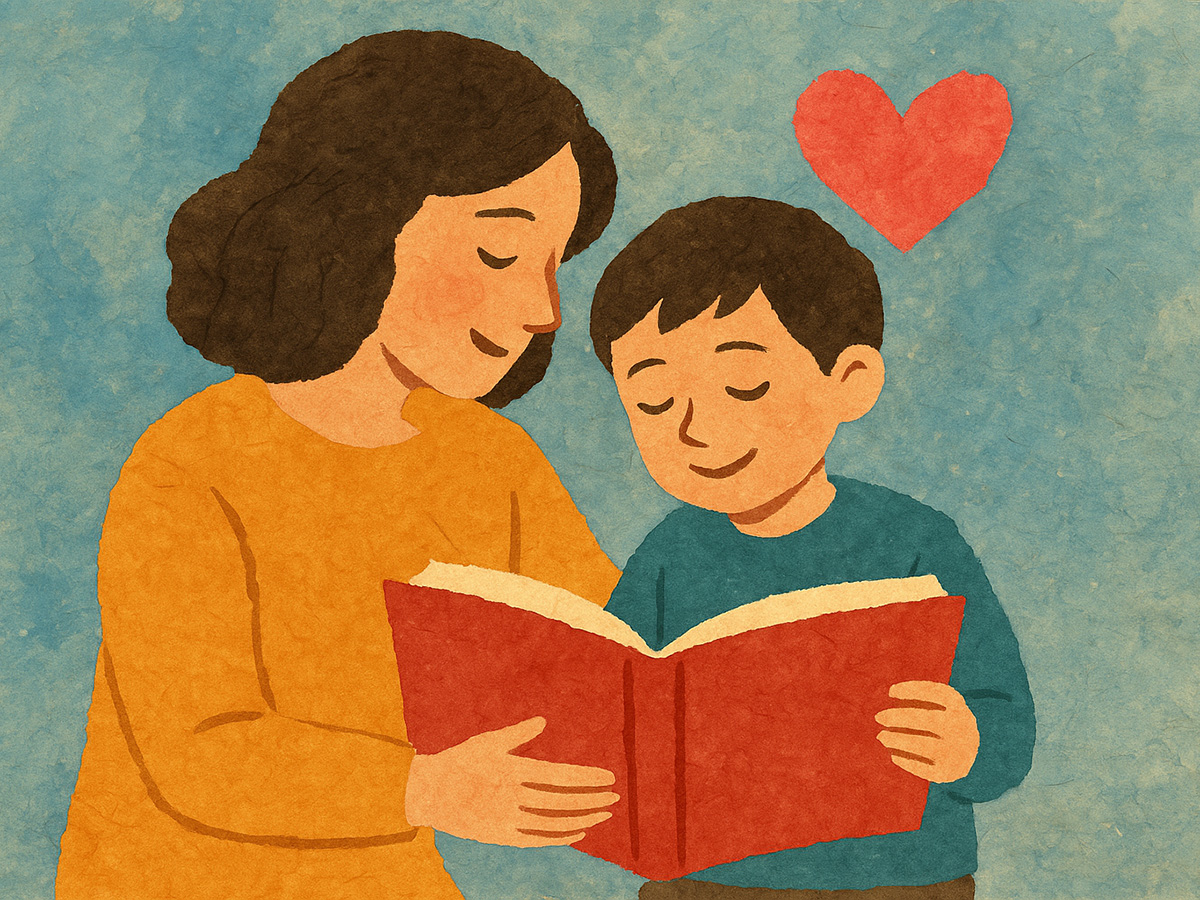

子どもが本を読んでいるとき、親はどんなふうに寄り添えばいいのでしょうか。

読むことは「文字を声に出す力」だけではなく、「心で読み取る力」でもあります。

そしてその「心で読む力」は、親子の関係の中で育っていく——そんなことを教えてくれる研究があります。

アメリカのバージニア大学とウィスコンシン大学の研究チームは、自閉症のある子どもと、そうでない子ども、あわせて45人を対象に、「親子のやりとりの質」と「読む力」の関係を調べました。

6歳から11歳までの子どもたちと、その親が協力して遊ぶ場面を観察したのです。

使われたのは、積み木を積み上げるような遊びでした。

親子が向かい合って交代でブロックを抜き、タワーを高くしていく——その3分ほどの様子をビデオで撮影しました。

その映像から、どれだけ目を合わせているか、相手の動きを待てているか、反応のテンポが合っているかなどを分析しました。

研究者たちは、これを「行動的同調」と呼びました。

わかりやすく言えば、「親子の息の合い方」です。

一方で、子どもたちには「読み」に関するいくつかのテストも行いました。

ひとつは「文字を音に変えて読む力」(音の読み取りの力)を調べるもの。

もうひとつは「文や文章の意味を理解する力」(言葉の理解の力)を調べるものでした。

そして、それぞれの力が、「親子の息の合い方」とどのように関係しているかを調べたのです。

結果は、とても興味深いものでした。

まず、「文章の意味を理解する力」が高い子どもほど、親との息が合っている傾向がありました。

特にこの関係は、自閉症のある子どもで強く見られました。

つまり、「意味を読む力」と「人と気持ちを合わせる力」は、自閉症のある子どもにとって、たがいに支え合う関係にあるようなのです。

ところが逆に、「文字を音として読む力」が高い子どもでは、親との息の合い方が少し弱い傾向が見られました。

この傾向は、自閉症かどうかに関係なく、すべての子どもに共通していました。

また、自閉症の特性が強いほど、親との息が合いにくくなる傾向も見られました。

ただしこれは、子どもごとのばらつきというより、「自閉症のあるグループ」と「そうでないグループ」の違いによるものでした。

いったいなぜ、こうした違いが現れるのでしょうか。

研究チームは、こう考えました。

「意味を理解する力」は、人の気持ちや意図を読み取る力と重なる部分が多い。

たとえば、登場人物の気持ちを想像したり、文脈から状況をつかんだりするには、他人の視点に立つ力が必要です。

そのため、親とのやりとりが上手な子ほど、文章を「心で読む力」も育っている可能性があります。

一方、「文字を音に変える力」は、とても集中力を要する作業です。

そこに強い力を使っているとき、人の表情や声のトーンなど、社会的な情報に注意を向ける余裕が少なくなるのかもしれません。

つまり、「読むこと」に集中すればするほど、「合わせること」が難しくなるということです。

研究チームは、こうした違いを「読みの二つの顔」として捉えました。

ひとつは、文字を正確に読む「技術的な読み」。

もうひとつは、意味を感じ取る「心の読み」。

この二つの力はどちらも大切ですが、子どもの特性によって、育ち方がちがうのです。

とくに自閉症のある子どもでは、「意味を読む力」と「親とのやりとりの質」が強くつながっていました。

言いかえれば、社会的な経験や親との関係の中で、「心で読む力」が伸びていくことを、この研究は示しているのです。

では、親としてできることは何でしょうか。

それは、「読むこと」を、孤立した学びではなく、共有の時間にすることです。

たとえば、絵本や物語を読むとき、親が「この子、いまどんな気持ちだろうね?」と声をかける。

子どもが考える間、すぐに答えを言わずに待つ。

そうしたやりとりの中で、子どもは「読む力」と「感じ取る力」を同時に育てていくのです。

実際、これまでの研究でも、親子で本を読む時間が多い家庭ほど、子どもの語彙や理解力が伸びることがわかっています。

本を通して登場人物の気持ちを考えることは、「他人の心を想像する練習」にもなります。

このような経験を積み重ねることで、自閉症のある子どもは、社会的な理解と読みの力を少しずつ結びつけていけるのです。

研究の中で興味深いのは、自閉症の子どもたちが、読みの中から「社会を学んでいる」ように見える点です。

会話や集団の中でのやりとりが難しくても、物語の世界では、ゆっくりと他人の考えや感情に触れられる。

その安全な世界で、少しずつ「人を理解する力」を積み上げていくことができるのです。

「読むこと」は、心の練習でもあります。

この研究は、「文字の練習」と「心の練習」は切り離せないことを、科学的に示したとも言えます。

一方で、今回の研究にはいくつかの限界もあります。

参加した親子は45組と多くなく、母子の参加がほとんどで父親の例は少数でした。

また、平均よりも高い知能指数の子どもが多かったため、結果をすべての子どもに当てはめることはできません。

それでも、結果が示す方向は一貫していました。

「読む力」と「親とのやりとりの質」は、おたがいに深く関わっているということです。

研究者たちは、最後にこう述べています。

「自閉症のある子どもの『読む力』を育てるには、関係性を育てることが欠かせない。

文字を教えるだけでなく、『一緒に感じ取る』ことが大切だ。」

子どもがページをめくるとき、そこに親のまなざしがあり、声があり、共に考える時間がある。

その積み重ねが、言葉の意味を「頭でなく、心で読む」力を育てていきます。

そしてその力は、教室や社会の中で、人とつながるための基礎にもなります。

読むことを通して、人の心に近づいていく。

それは、自閉症のある子どもが社会で自分らしく生きるための、静かなけれど確かな道のひとつなのかもしれません。

(出典:Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-07095-1)(画像:たーとるうぃず)

「子どもがページをめくるとき、そこに親のまなざしがあり、声があり、共に考える時間がある。

その積み重ねが、言葉の意味を「頭でなく、心で読む」力を育てていきます。」

いそがしいことも多いとは思いますが、必ずそんな時間は作ってください。

「読む力」だけでに限らない、親子にとってもっともっと大きなものにつながるはずです。

(チャーリー)