この記事が含む Q&A

- 自閉スペクトラム症(ASD)の診断を遅らせる要因は何ですか?

- 不適切な理解や誤った診断、または症状の多様性が原因となることがあります。

- ASDの人が職場での変化に対応しやすくなる工夫はありますか?

- 事前の情報共有や感覚刺激を抑えるツールの利用、そして段階的な適応が効果的です。

- ASDの特性を仕事の強みとするためにはどうしたらよいですか?

- 細部への注意力や正義感を活かし、自己理解と周囲への説明を行うことが推奨されます。

2020年にソーシャルワーカーの資格を取得して以来、わたしは成人を対象に支援する仕事に大きなやりがいを感じてきました。

しかししばらくの間は、その仕事がわたしを受け入れてくれていないように感じることもありました。

燃え尽きのような状態や「自分はこの仕事にふさわしくないのでは」という気持ちに苦しむなか、2024年11月に自閉スペクトラム症(ASD)と診断されました。

診断前のわたしは、「なぜ自分は周囲の同僚のように日々の仕事にうまく対応できないのだろう」と思い悩んでいました。

なかでももっとも困っていたのは、仕事の本質的に大変な部分――たとえば、虐待やネグレクトの調査、緊急時の対応、複雑な背景をもつ人々との支援――にはしっかり対応できていたのに、ちょっとした変化、たとえば「新しいオフィスへの移転」や「日替わりで座席を使う働き方(ホットデスキング)」といったことが苦手で仕方がなかったという点です。

「なぜ新しいオフィスには時計もラジオもないの?」

「車はどこに停めたらいいの?」

「パソコンのモニターのサイズが違うのはなぜ?」

「どこに座ればいいの?」

――こんなささいな疑問が、夜も眠れないほど頭から離れませんでした。

大学時代には、突然担当教員が変更されたことがありました。

そのとき、コースの責任者から「変化に対応できないなら、ソーシャルワーカーにはなれない」と言われたことがあります。

この言葉はわたしの心に深く刺さり、自分の特性を否定的にとらえるようになっていきました。

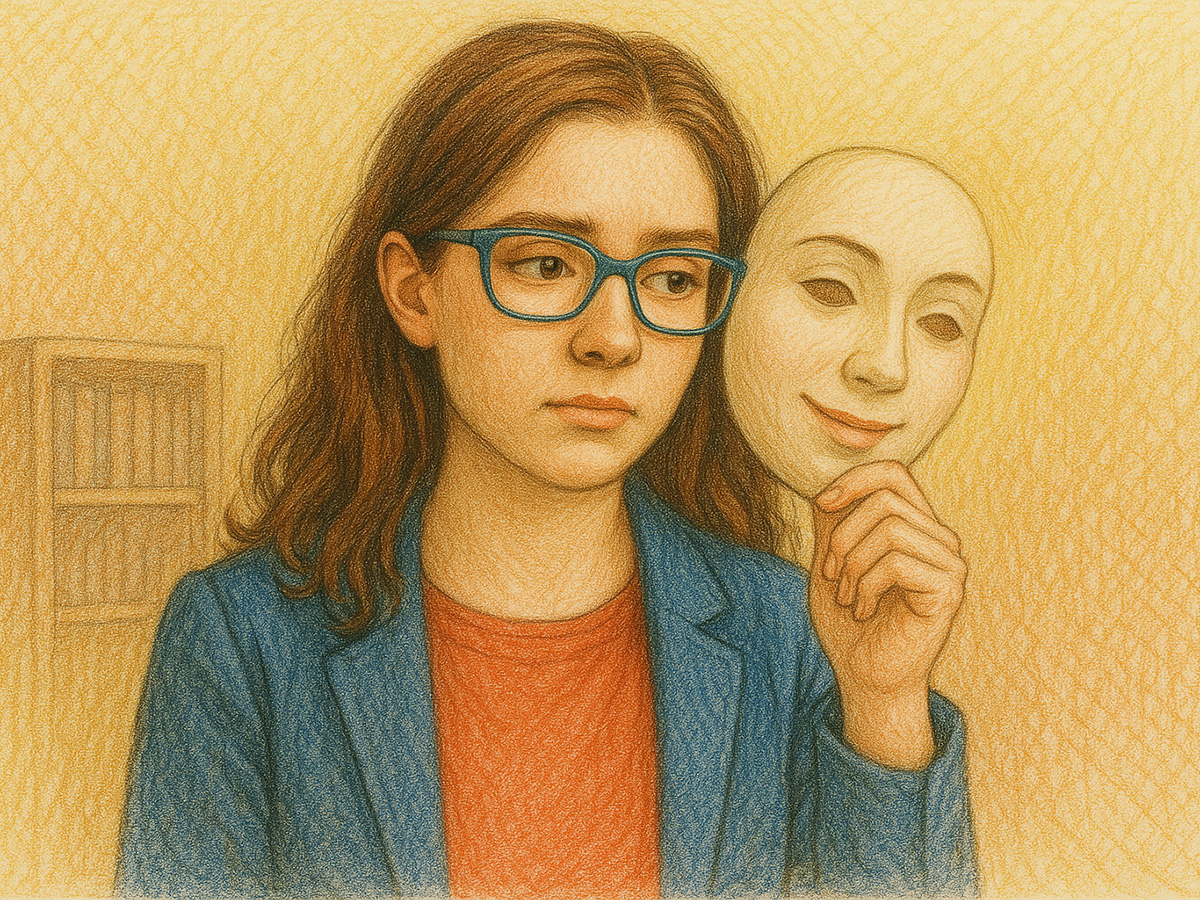

そして、心配や困りごとを他人に見せないようにし、自閉スペクトラム症のある人がよく行う「マスキング(仮面をかぶるようにふるまうこと)」を無意識に身につけていきました。

表面的には穏やかに働いているように見えても、内面では必死にもがき続けていたのです。

そうした状態を長く維持できるはずもなく、わたしは何度も体調を崩して休職を繰り返すことになりました。

それでも、自分のことを見つめ直し、少しずつ支援を求めることを恐れなくなっていきました。

そして、自分の困難を「仕事の妨げ」ではなく、「自分の一部」として受け入れられるようになったのです。

仕事を続けるために、そして燃え尽きないようにするために、いくつかの工夫を始めました。

まず、職場の上司に自分の特性や必要な配慮について相談し、話し合いました。

その結果、「職業上の健康サポート部門(occupational health)」につながることができました。

これはイギリスの制度で、職場で健康的に働き続けるための支援をしてくれる公的サービスです。日本では産業医や企業の人事部門が似たような役割を担うことがあります。

また、次のような取り組みも行いました。

- 上司と定期的に面談を行い、不安や困りごとが膨らむ前に共有できるようにしました。

- オフィスに「フィジェットトイ(手でもてあそぶことで安心感を得られるおもちゃ)」を持ち込みました。刺激の多い職場で自分の感情を整えるのに役立っています。

- 勤務日数を週5日から週4日に減らし、エネルギーを使いすぎたあとにしっかり回復できる時間を確保しました。ただし、この働き方は収入に影響が出るため、長期的には経済的な不安も感じています。

- 「Access to Work(アクセス・トゥ・ワーク)」という政府の支援制度に申請しました。これは、障害のある人が就労を続けられるよう、必要な道具や通訳、交通費支援などを提供する仕組みです。ただし、申請から支援が受けられるまでには時間がかかり、わたしの場合はすでに半年以上待っています。

- イギリスのソーシャルワーカー団体(British Association of Social Workers)の「神経多様性をもつ人の特別部会」に参加しました。

これによって、自分と似た立場の人たちとつながることができ、孤独感が軽減されました。

とくに、自閉スペクトラム症の診断が遅れた成人で、日常生活の支援が少なくても自立して働いている人には、これまで出会う機会がありませんでした。

自閉スペクトラム症のある人は、定型発達の人よりも燃え尽き(バーンアウト)になりやすいといわれています。

わたし自身、診断を受けた当初は「自分が何者なのか」がまったくわからなくなっていました。

そんなとき、社会福祉の仕事はわたしにとって「変わらないアイデンティティ」になっていました。

けれど、その仕事にエネルギーを注ぎすぎると、心身ともに限界を迎える「自閉症バーンアウト」に何度も陥りました。

これを防ぐために、「エネルギー会計(energy accounting)」という考え方を学びました。

これは、自分の一日に使えるエネルギー量を見積もり、うまく使い分ける方法です。

また、「スプーン理論(spoon theory)」というユニークな例えも参考にしました。

これは、作家で活動家のクリスティン・ミセランドリーノが提案した考え方で、「スプーン1本=体力や気力のひとつ」と考えます。

仕事や家事をこなすたびにスプーンが減っていき、趣味や休養で補給できます。

ただし、補給せずに「明日の自分からスプーンを借り続ける」と、やがてはバーンアウトしてしまうというのです。

わたしは、職場での1日だけでかなりのスプーンを消費してしまいます。

帰宅後はソファに倒れ込み、何もできない日も多くありました。

そこで、私生活にも調整を入れることにしました。

たとえば、スーパーに行く代わりにオンラインで食料品を買ったり、翌日の服を前日に準備したり、趣味の時間を意識的に確保したりしました。

仕事面では、タスクごとに使うエネルギーを「赤(高い)・オレンジ(中くらい)・緑(少ない)」と色分けして管理しました。

これは、1日のなかで過度に疲れることを避け、バランスよく過ごすために役立っています。

この考え方は、支援を受ける人との面談やアセスメントにも活用でき、自分が感じている困難を言葉や数値で伝えやすくなるという利点もあります。

自閉スペクトラム症のあることが、仕事において「強み」となった場面もあります。

わたしは、物事をていねいに進め、細部にまで気を配ることが得意です。

また、強い正義感があるので、支援を受ける人の声を代弁し、必要であれば制度や機関に対しても意見をしっかり伝えます。

さらに、わたし自身が「制度の網に引っかからず、支援が受けられない」という経験をしてきたため、そうした立場にある人の気持ちに深く共感できます。

心の中では彼らと悔しさを共有しながら、「何とかしたい」という思いで支援に取り組んでいます。

ただし、その理由を正直に伝えることは、なかなかできません。

もし、わたしと似た状況にある方がいたら、伝えたいことがあります。

「自分自身を再発見し、診断を受け入れる時間を惜しまないでください」

神経多様性をもつ人にとって、孤独や孤立感はよくあることです。

だからこそ、職場の同僚や上司、健康サポート部門などに相談し、必要な配慮を一緒に考えてもらうことが大切です。

支援ネットワークが、もし職場や地域にあるなら、ぜひつながってみてください。

そして何より、「自閉スペクトラム症の特性」は、ソーシャルワークの世界で役立つ能力でもあるのです。

自閉症のある人も、この仕事に必要な存在ですし、どんな支援チームにも力を発揮できる人材になれるのです。

(出典:英Community Care)(画像:たーとるうぃず)

困難をかかえているからこそ、困難をかかえている人のことがよくわかる。

困難は見方を変えれば「強み」にもなる。

リアルな実体験には説得力があります。

(チャーリー)