この記事が含む Q&A

- イライラはADHDやうつとどのように関係しますか?

- イライラはADHDとうつと結びつくことがあり、特に反抗的な行動が強いほど関係が強くなることが示されています。

- 思春期のイライラと遺伝的傾向の関係はどうなりますか?

- 思春期に発生したイライラは、うつの遺伝的傾向と強く結びついているとされます。

- 家庭での対応として何を心がけるべきですか?

- 背景にある困難を理解し環境を整え、本人と保護者の声を合わせて理解することが大切で、長引く場合は専門機関に相談します。

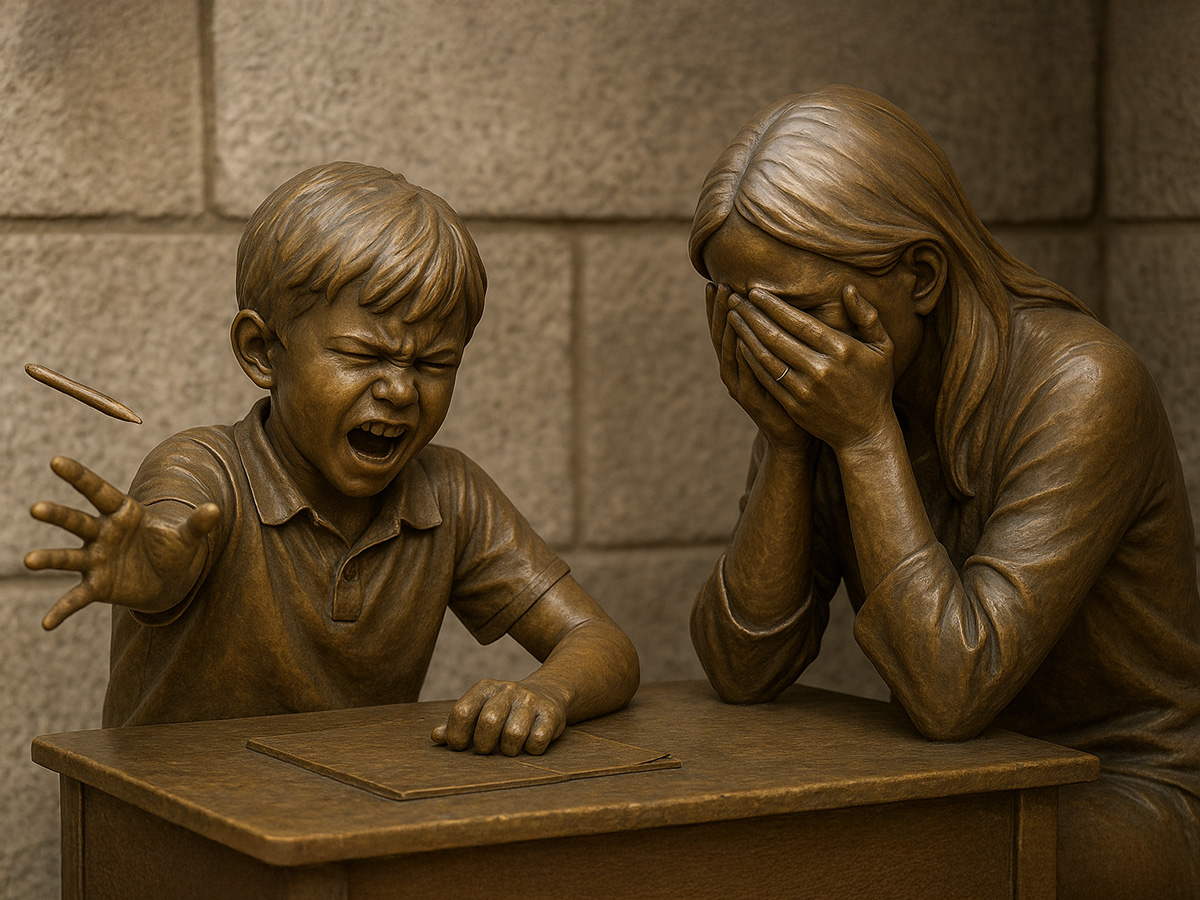

夕方、宿題をしている子どもがちょっとしたことで鉛筆を投げてしまうことがあります。

兄弟に少しからかわれただけで大声を出したり、涙を流して部屋に閉じこもってしまうこともあります。

こうした「イライラしやすさ」は多くの家庭で見られるもので、親は「反抗期なのだろうか」と考えたり、「発達の問題かもしれない」「うつの始まりではないか」と不安を感じたりします。

この「イライラ(易怒性)」をどう理解するかは、長い間議論されてきました。

気分の落ち込みと同じ仲間なのか、反抗的な行動の一部なのか、ADHDとつながっているのか。

その答えを探すために、国際的な研究チームが大規模な調査を行いました。

参加したのは、カーディフ大学 ウルフソン若者メンタルヘルスセンター(イギリス)、カーディフ大学 医学部心理医学・臨床神経科学部(イギリス)、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(イギリス)、サンパウロ大学(ブラジル)、国立精神衛生研究所 NIMH(アメリカ)です。

研究チームは、イギリスで続けられている長期調査「ALSPAC」と「ミレニアム・コホート・スタディ」を用いて、思春期の子どもたちのデータを解析しました。

調べたのは、イライラ、ADHD、うつ、反抗挑発症の特徴のひとつである「強情さや人を傷つける傾向」がどのようにつながっているかです。

まず、子ども本人や保護者が答えた質問紙の結果をもとに、「イライラが強い子はADHDの症状も強いことが多いか」「イライラが強い子は気分の落ち込みも目立つか」といった関連を数字で確かめました。

単に二つの特徴の関係を見るだけではなく、複数の特徴を同時に並べ、それぞれの結びつきの強さを比べました。

そして「どの特徴が直接つながっているのか」「どの特徴が間接的に他をつないでいるのか」を整理しました。

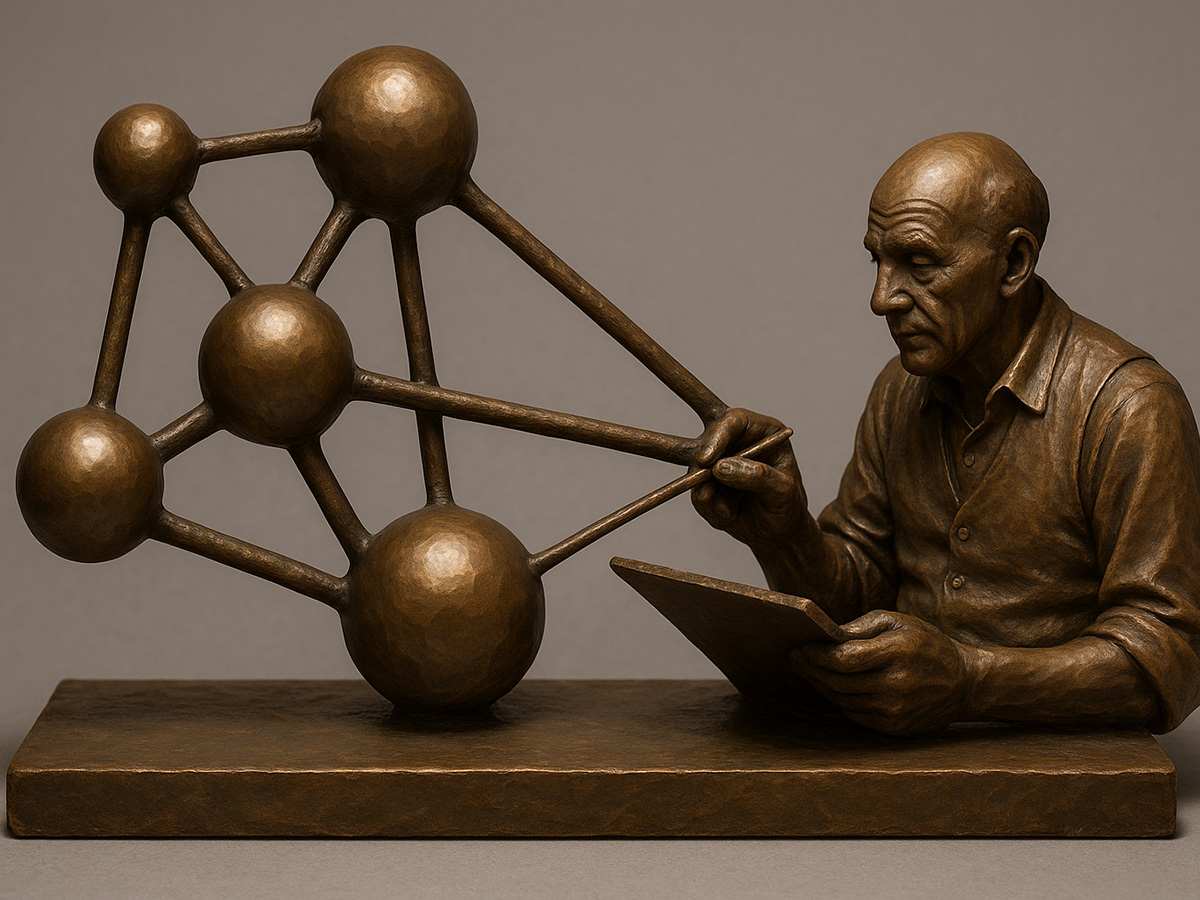

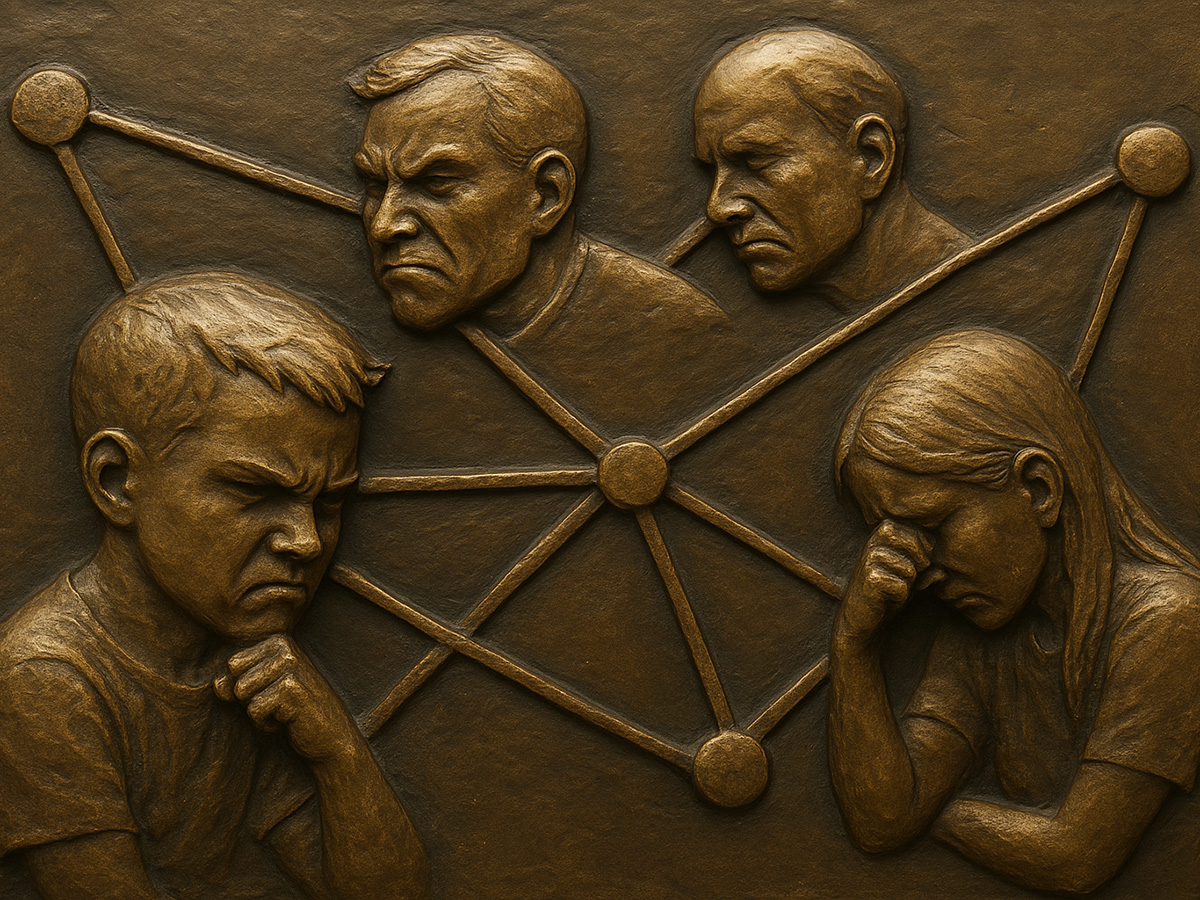

このとき使われた方法が「ネットワーク解析」です。

これは、複数の困りごとを全体として見渡し、関係性の構造を浮かび上がらせるやり方です。

ここで用いられた方法は、困りごとの地図を描くようなものです。

イライラやADHD、うつなどを点として置き、関係が強いもの同士を線で結びます。

線が太ければつながりが強く、細ければ弱いという具合です。

そうすることで、どの特徴が中心にあり、どの特徴が他をつないでいるのかが見えてきます。

この困りごとの地図を描いた結果、イライラはADHDやうつとも結びついていましたが、もっとも強いつながりを持っていたのは反抗的な行動でした。

つまりイライラは、意地を張る、他人をからかう、責任を押しつけるといった行動面の困難と密接につながっていたのです。

ADHDとの結びつきも続き、うつはその次に位置しました。

さらにイライラは、橋渡し役として働いていました。

ADHDとうつは直接つながっておらず、イライラを介して結びついていました。

反抗的な行動とうつの間も同じで、イライラを通して関係していました。

イライラは複数の困りごとをまとめてしまうハブのような存在だったのです。

遺伝的な要素も調べられました。イライラは「うつの遺伝的な傾向」とは直接結びついていましたが、「ADHDの遺伝的な傾向」とは直接の関係が見られませんでした。

遺伝の視点から見ると、イライラはうつにより近い特徴だとわかりました。

ただしADHDや行動の困難が強いイライラを生み出す可能性は十分にあるため、間接的なつながりは考えられます。

診断基準との関係でも興味深い結果が得られました。

ここで出てくるICD-11とDSM-5は、世界で使われている二つの診断のルールです。

ICD-11は世界保健機関(WHO)がつくった国際的な基準で、世界各国の医療で広く用いられています。

DSM-5はアメリカ精神医学会が作った基準で、特にアメリカで使われることが多いですが、研究や臨床でも広く参照されています。

ICD-11ではイライラは反抗挑発症の一部として扱われ、DSM-5では気分の障害(DMDD)として位置づけられています。

今回の結果は、症状の見え方ではICD-11を支持し、遺伝のつながりではDSM-5の方向性に近いことを示しました。

イライラはどちらか一方だけに属するのではなく、複数の診断領域にまたがる特徴であることが浮かび上がりました。

また、誰が評価するかによっても見え方が変わることがわかりました。

本人が答えた場合はイライラとADHDの結びつきが強く見え、保護者が答えた場合はイライラとうつのつながりが強く出ました。

本人と親の両方の視点を合わせることで、より正しい理解につながります。

再現性も確認されました。ALSPACで得られた結果は、別の全国代表コホートであるミレニアム・コホート・スタディでも再現されました。

質問紙を変えても同じ傾向が見られ、結果の確かさが裏づけられました。

さらに、行動問題の定義を変えると関係の強さが変わることもわかりました。

素行症の尺度を使うと、イライラとADHDのつながりが最も強くなりました。

また、幼少期から続くイライラと思春期に始まったイライラを分けると、うつの遺伝的な傾向と強く結びついていたのは思春期に発症したイライラでした。

思春期という特別な時期が、遺伝との関係にも影響していたのです。

この研究の強みは、二つの大規模コホートを用いたこと、異なる評価方法や評価者でも同じ傾向が確認されたこと、症状と遺伝を同時に見たことです。

一方で、反抗挑発症や素行症に関する大規模な遺伝研究がまだ存在しないため、直接的に解析できなかった点や、ヨーロッパ以外の集団では遺伝データの解析力が十分でない点は課題です。

今回の研究が示したのは、イライラをただの性格や一時的な反抗として片づけるのではなく、ADHDや行動の困りごと、うつをつなぐ重要な要素として理解する必要があるということです。

イライラは心の問題を早く見つけるサインになる可能性があります。

だからこそ「わがまま」と決めつけず、背景にある困難を理解し、環境を調整したり、本人と親の両方の声を合わせて理解したりすることが大切です。

そして、気分の落ち込みや自己否定的な言葉が続くようであれば、専門機関に相談することが必要です。

思春期という変化の大きな時期にイライラを丁寧に受け止めることが、子どもの安心と成長を支える一歩になると考えられます。

(出典:The Journal of Child Psychology and Psychiatry DOI: 10.1111/jcpp.70040)(画像:たーとるうぃず)

思春期において、イライラが、ADHDの子を「うつ」にしてしまうため、

イライラを、わがままと片づけずに「丁寧に受け止めること」が予防策になる。

親であれば知っておいていただきたいと思います。

(チャーリー)